太極拳には推手という対人練習があります。

本記事では、推手の目的や意味、推手の基本練習と応用例、また推手を行う事でどのような効果が得られるのかを紹介します。

推手とは?推手の目的

推手とは、手で押す。あるいは手を押すといった意味になります。

文字通り、相手と手を接した状態で押し合う稽古です。英語ではpush handと直訳されています。

では、この推手は何のために行うでしょうか?

一つには、実戦の模擬訓練とする説があります。

確かに、推手の段階において、自由推手といった形態があります。

自由推手とは、手首を接した状態を維持しながら、自由に攻防を繰り返す練習です。

基本的なルールとしては、手を離さないといったもので、定歩で行う場合と、活歩で行う場合とがあります。

その他、現時点で私が理解している範囲では、以下のような目的があります。

- 実戦の模擬訓練 → 自由推手

- 聴勁(ちょうけい)の養成

- 沾粘勁(てんねんけい)の養成

- 捨己従人(相手の力を借りる)

順に説明していきましょう。

聴勁の養成

聴勁(ちょうけい)とは、勁を聴くと書きますが、実際には推手を行う事で、相手の力を聴く(知る)という事です。

具体的に、推手で得られる情報としては、以下のようなものがあります。

- 相手の力の方向

- 相手の力の始発点と終末点

- 相手の気配

また聴勁に習熟してくると、相手が動き出す前に、攻撃の発動(気配)を感じるようにもなります。

沾粘勁の養成

沾粘勁(てんねんけい、せんねんけい)の沾の字は、ひっつく。粘は、粘りつくという意味です。

推手を学び始めた直後は、ついつい余分な力が入ってしまいますが、推手に慣れるにしたがって、適度な力の入れ具合が分かってきます。

つまり相手の力と釣り合う事ができるようになります。

釣り合う事ができるようになると、相手の手に貼りつき、粘る感覚も分かってきますし、同時に相手の力を導く事ができるようになります。

また、沾粘勁は、後述する化勁へと発展していきます。

捨己従人(相手の力を借りる)

太極拳を学んでいる方であれば、「捨己従人(しゃきじゅうじん)」という言葉を聞いた事があるかもしれません。

また【借勁】勁を借りるという言葉もご存知かもしれません。

これらの言葉の意味を理解するには、単練(一人稽古)と対練(対人練習)の違いを知る必要があります。

単練と対練の違い

基本功や套路(型)など自分一人で行う練習を単練と言います。

それに対して、練習相手と共に行う対人練習の事を対練と言います。

対練には、相手に対して技をかける技法練習や実戦の模擬訓練(スパーリング)などの他に、太極拳の場合は聴勁や沾粘勁などの訓練があります。

そして、それら以外にも借勁、相手の力を借りる。相手の力を利用するといった考え方もあります。

単練と対練の違いを動画を見ながら確認してみましょう。

最初に行っているのが、套路(型)の動き、次に行っているのが、内功の動きとなります。

そして最後に行っているのが、内功による瞬発力を発した技の動きです。

内功と言うと、何か神秘的なイメージですが、実際には体を動かすための内面的な仕組みの事を言います。

自転車であれば、ペダルを漕ぐ事で生じた力が、チェーンを通じて後輪へと伝わります。そういった仕組みの事です。

太極拳の場合は、基本練習や套路(型)の単練で、まず内功の仕組みを作り、身体内で発生させた力を掌などの末端部へ伝えます。

つまり単練では、内功を作ると共に、自転車で言えば、自分でペダルを漕いでいる訳です。

それに対して、推手による対練ではどうでしょうか?

実際の推手の動画を見てみましょう。

ご覧のように、推手では相手の力によって動いているのが分かると思います。

つまり、推手では、相手にペダルを漕いでもらっている訳です。

相手の力によって、こちらの内功を稼働してもらい、その上で相手に力を返しています。

己を捨てて、相手に従う事で、相手の力を借り、利用する事が可能となります。

推手の種類と効果

太極拳の推手には大別すると以下の三種類の推手があります。

- 単推手

- 双推手

- 四正推手

推手のそれぞれの種類と効果について考察してみましょう。

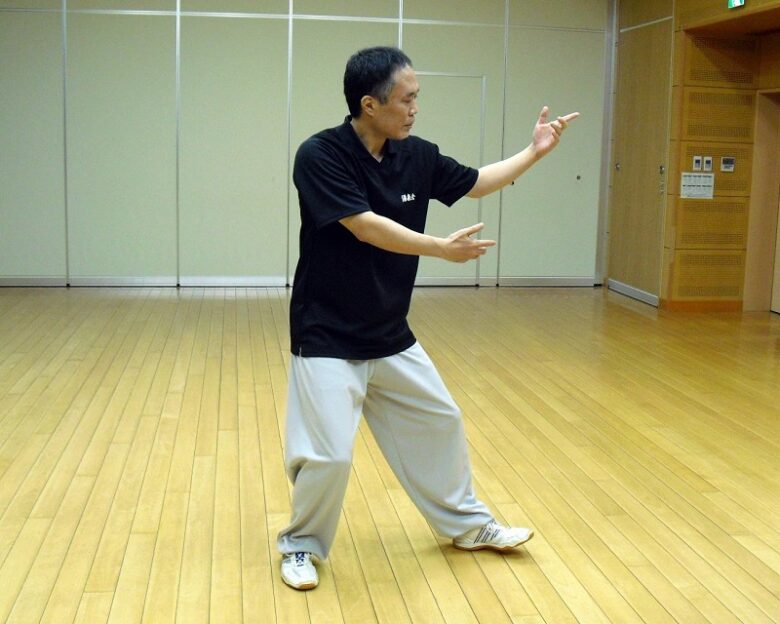

単推手

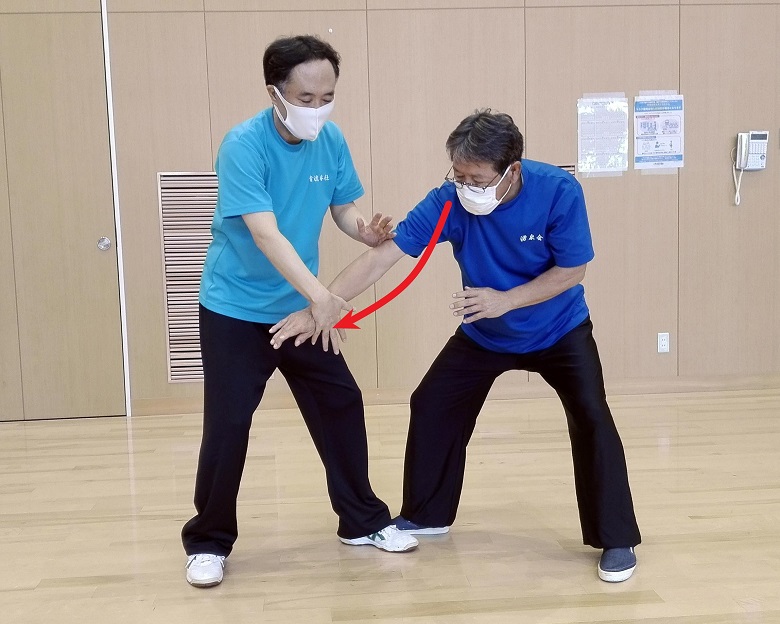

写真のように、お互いに片手を接した状態で行う推手の総称を単推手(たんすいしゅ)と言います。

太極拳のもっとも基本となる推手になります。基準となる推手だけに、その変化は多く以下のような種類があります。

- 平円推手(平らに円を描く)

- 平推推手(平らに押す)

- 平拉推手(平らに引く)

- 立円推手(縦の円を描く)

- 折畳推手(∞の字を描く)

その他、手の甲側だけでなく、手首の内側を接して行う推手もありますし、掌を向かい合わせての推手もあります。

単推手で得られる効果としては、まず肘から指先にかけて、掤勁がみなぎり、天然の防護シールドが形成されます。

同時に、この前腕部は相手の力の方向や大きさを知るセンサーであり、レーダーとしての役割も担います。

手の甲側を接して行う単推手は、空手で言う【外受け】にあたり、相手の攻撃線を自分のセンターラインから外側へと導きます。

また様々な単推手を行う事で、相手の手に交差した瞬間に、相手の力の方向や強弱を読み取り、攻撃へと転ずる事ができるようになります。

相手の手に触れた瞬間に、相手の力の方向や強弱を読み取り、攻撃へと転ずる。

双推手

単推手がお互いに片手を接した状態で行うのに対し、双推手は両手を接した状態で行います。

両手を接するため、単推手よりも必然的に近い距離で行う推手となります。

双推手にも様々な種類がありますが、一例として掩手(逆雲手)を用いた推手を紹介します。

技法的には、両手の2台の草刈り機が、交互に相手の攻撃を巻き取り、刈り取る動作です。

また巻き取った後、摔法(投げ技)や靠法(体当たり)への変化もあります。

掩手で巻き取った後、左肩で体当たりを行っています。

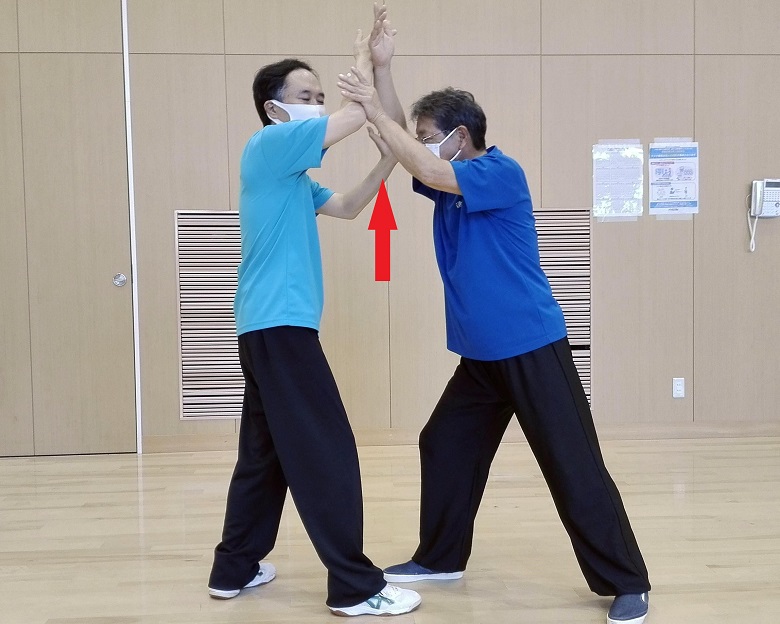

四正推手

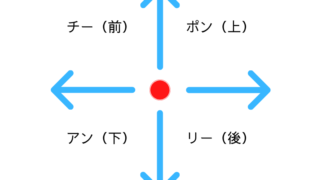

四正推手もお互いに両手を接した状態で行うので双推手の一種となりますが、四正推手の場合は、四正手(掤、捋、擠、按)を用い、相手を上下や前後に崩す事を目的に行います。

具体的には、掤から捋への変化、捋に対しての擠、擠に対して按、按に対しての掤などの返し技を学ぶ対練です。

当派では、この後、擠 → 按 の段階があります。

四正推手には、基本的な動きを理解するための定式練習と、技法の原則を理解するための活歩練習、また四正手を用いて自由攻防を行う自由推手などの練習法があります。

四正推手について、より詳しくは、【四正推手】のページをご覧下さい。

ここでは、各推手の特徴を紹介するため定歩のみを紹介しましたが、前後や左右、円、四隅の方向などに移動しながら行う活歩の練習も行います。

また四正推手を応用して各技法の対練行う場合もあります。

推手から化勁への発展

ここまで推手の概要について紹介してきましたが、推手からの発展形として、化勁といった段階があります。

化勁には大別すると、相手の手首や掌を吸着させて操る化勁と、相手の体幹部に直接作用する化勁がありますが、ここでは推手からの発展形として手首や掌を吸着させて操る化勁を紹介します。

ご覧のように、相手の掌を吸着化(沾粘勁)させた上で、相手を操作しているのが分かると思います。

実際は、ここまで大きく崩す必要はなく、相手に入るための一瞬の間(ま)を作る事が化勁の目的です。

※ 大きく崩しているのは、化勁が掛かっているかどうかの確認のために行っています。

ただし、実際に後足を進歩し、相手に密着しようとしても、相手はすぐに逃げてしまいます。

そこで化勁が必要となります。化勁のかかった相手は、接触部が吸着化すると共に、自分の体のコントロールを失います。

写真では、相手の両腕が硬直しているのが分かると思います。

そのすき間に入り込むように密着していく事で、太極拳の技法は成立します。

この技法も、長時間封じ込める必要はなく、封じ込めた瞬間に後方へ回るなどの変化を行います。

化勁の仕組みや実例は、【化勁の定義と検証例】のページで詳しく解説しています。

まとめ

今回は、太極拳の対人練習の一つである推手について、推手の意味や目的と種類、応用例、また化勁への発展までを紹介してみましたが、いかがだったでしょうか?

推手で得る項目には、貼粘勁や聴勁など様々なものがありますが、もっとも重要なのは、やはり攻防の転換です。

言い換えれば、攻防の転換を行うために、聴勁や貼粘勁、借勁(捨己従人)、そして化勁といった技術が必要となります。

推手の練習を行っていると、相手の攻撃の発動を意識の段階で、身体全体で感じる事ができるようになってきます(聴勁)。

実際の格闘では、お互いに手首を触れ合ったままという状態はありませんが、推手の練習を行う事で相手の攻撃の発動を感じる事はできるようになります。

そこから、どのように変化するのか、どう活かすかも今後検証していきたいと思います。

推手に関しては、今後も気付いた事があれば、追記していきますので、定期的にこのページをチェックしてみて下さい。

当会に興味を持たれた方は、【湧泉会の特徴】のページをご覧下さい。

当会での学習を希望する方は、受講案内のページにお進み下さい。

今回も最後までお読み頂きありがとうございました。

よろしければ、本記事と関連の深い、以下の記事もご参考下さい。

太極拳の四正推手について、より詳しく解説しています。

推手の発展形とも言える化勁の仕組みや実例を紹介しています。

推手とともに太極拳の重要な対人練習である太極拳の対打套路を紹介しています。

ブログランキングに登録してみました。

記事が参考になった方は、応援して頂けると幸いです(^人^)