太極拳を健康のために学びたいという方も多いと思います。

太極拳の健康面の効果については、以下のような点が挙げられています。

- 転倒防止効果

- 肩こり、腰痛、膝痛の予防

- 冷え性改善、血流増進

- 不眠症の改善

- 認知症の予防

本ページでは、太極拳の健康面の効果として、転倒防止や肩こり・腰痛・膝痛の予防、そして冷え性の改善法などについて、写真や動画を用いて具体的に説明します。

Contents

太極拳で転倒防止

太極拳が転倒防止に効果的な理由には、以下の2点が考えられます。

- 体軸の形成

- 大地を掴む力(抓力)の強化

順に説明していきましょう。

太極拳で体軸を形成をする

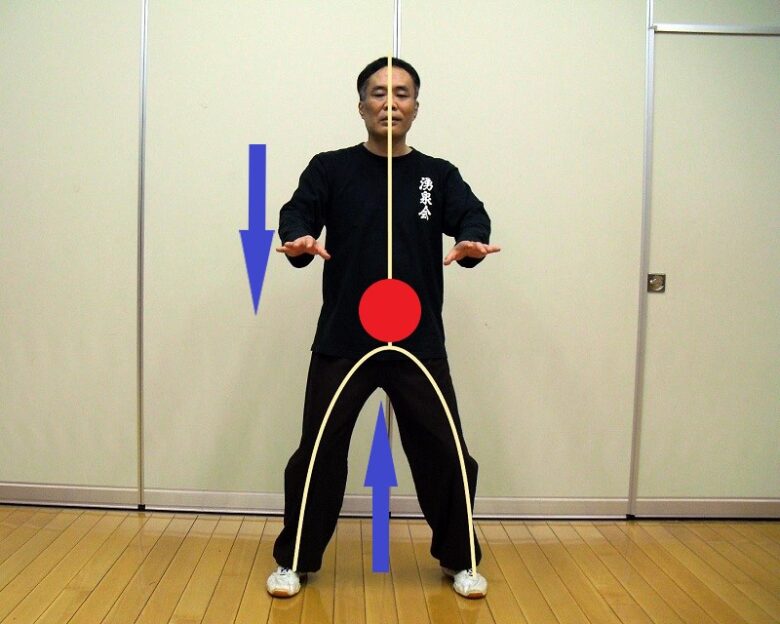

太極拳の基礎練習の一つに站樁(たんとう)という稽古があります。

站樁の稽古は、太極拳の基本姿勢を身に付けるための練習方法です。

站樁の意味は、杭のように立つという意味です。

写真のように、一定の姿勢を維持したまま、立ち続ける練習です。

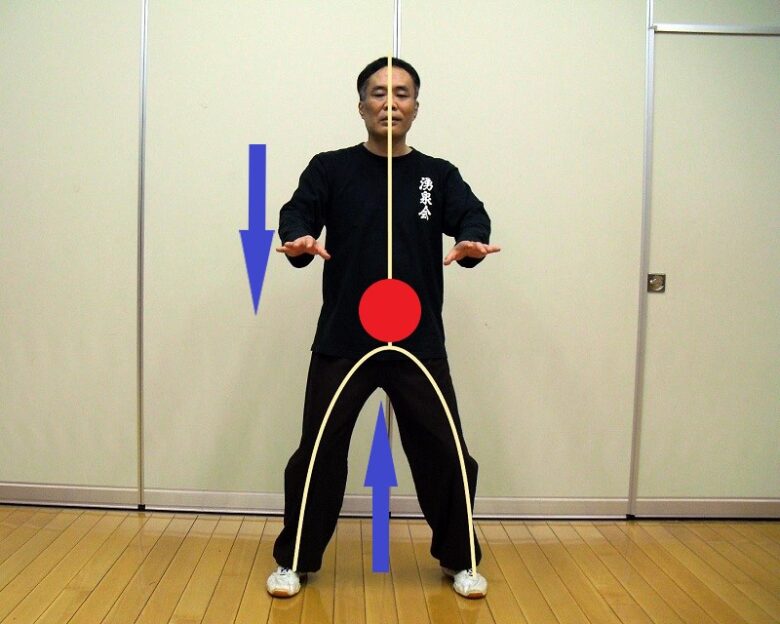

站樁の姿勢を観察すると、首から足首にかけて緩やかなS字のカーブを描いているのが分かると思います。

このS字のカーブで、頭部の重さを全身に分散し、外見は丸く見えますが、内面では強く明確な垂直軸(体軸)を形成しています。

転倒を防止するためには、まずしっかりとした柱を体の中に築く必要があります。

住宅もしっかりとした柱が立ってこそ、風雨や地震に耐えられます。

站樁の稽古を継続する事で、体軸を維持するための、必要最低限の筋力も強化されていきます。

太極拳で大地を掴む力(抓力)を強化

抓力は、そうりょくと読みます。直訳すると「つまむ力」の事です。

太極拳的には、大地をつかむ力、言い換えれば、【大地に吸着する力】の事を言います。

転倒防止のために、スクワットを行っているのをよく見かけますが、スクワットで鍛えられるのは、大腿四頭筋という太ももの筋肉です。

実際に片足立ちをしてみると、分かると思いますが、体を支える(転倒を防止する)筋肉は、大地との接地面にある「足裏の筋肉」と「ふくらはぎ」です。

つまり、大地をつかみ、大地に吸着する抓力です。太極拳では、この抓力を歩法の稽古によって強化します。

太極拳の歩法練習には様々なものがありますが、ここでは横方向に移動する練習法を紹介しましょう。

站樁の状態は、上体を左右の足で支えており、両足の間にアーチが形成され、重心を逆に上に押し上げる力も働いています。

站樁に習熟してくると、下に沈む力と押し上げる力が拮抗し、重心は体の中心である丹田に集約されていきます。

この状態から、右足に重心を移動してみましょう。

また重心は丹田から、地球の中心へと落ちていきます。

この状態を支えているのが、足裏で大地をつかむ力である「抓力」です。

実際にやってみると、特別に意識しなくとも、足裏やふくらはぎに力が入っているのが分かると思います。

この状態から、一旦、站樁の状態に戻り、今度は左足に重心を移動してみましょう。

抓力は、建物で言えば、基礎、土台にあたる部分です。土台がしっかりしているからこそ、柱(体軸)もしっかりと立つ事ができます。

このように、太極拳では、站樁や歩法の練習により、体軸を形成し、抓力を強化する事で、転倒を予防する効果があります。

太極拳で肩こり、腰痛、膝痛を予防する

肩こり、腰痛、膝痛などの原因は、それぞれ異なりますが、同時に同じだとも言えます。

また、肩こりの方は、腰痛になりやすく、腰痛をお持ちの方は、膝も痛めやすいようです。

理由は後述しますが、まずは、それぞれの原因を考えていきましょう。

肩こりの原因

肩こりの原因は、主に頭部が前傾し、頭部の重さを、首周辺の筋肉のみで、長時間支えているためです。

また座り方によっては、首の前面が凝る場合もあります。(腰痛の項、後傾姿勢を起因の欄 参照)

人間は、他の動物と比べ、手先の機能が非常に発達しているため、日常の中でも、手だけを使った作業を多く行っています。

典型的なのがパソコンなどを使ったデスクワークです。

また、料理など作業台を使った作業も、下を向いた姿勢で行います。

このように、デスクワークにしろ、作業台を使った作業にしろ、長時間下を向いた同じ姿勢を取る事で、3~4キロもある頭部の重さを首近辺の筋肉のみで支えています。

スマートフォンを見る姿勢も全く同じです。

当然、首周辺の血流が悪くなり、肩こりの原因となります。

また首の血流が悪くなる事で、頭痛などの要因となる場合もあります。

腰痛の原因

腰痛の原因には、日常生活の姿勢を原因としたものと、スポーツなどが原因で起こる場合とがあります。

日常生活を起因とした腰痛には、前傾姿勢を起因としたもの、そして後傾姿勢を起因としたものがあります。

前傾姿勢を起因とした腰痛

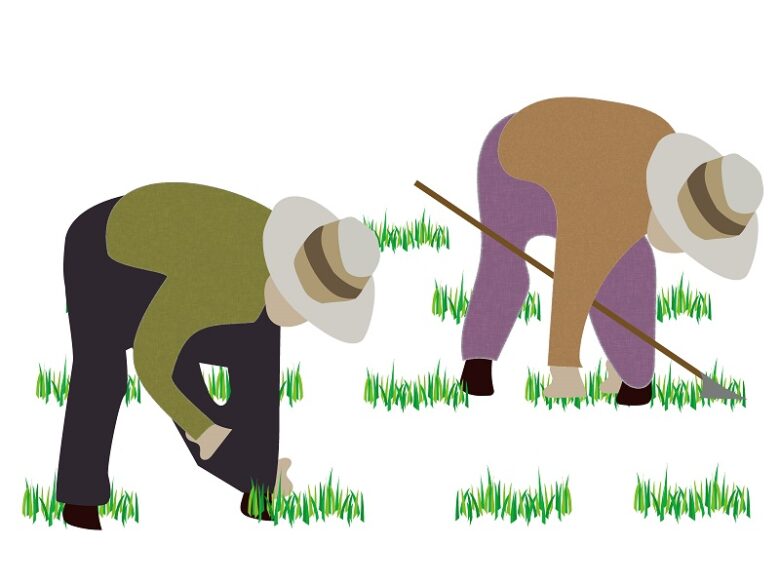

前傾姿勢を起因とした腰痛は、頭部や上半身の重さを、腰を支点に長時間支える事で起こります。

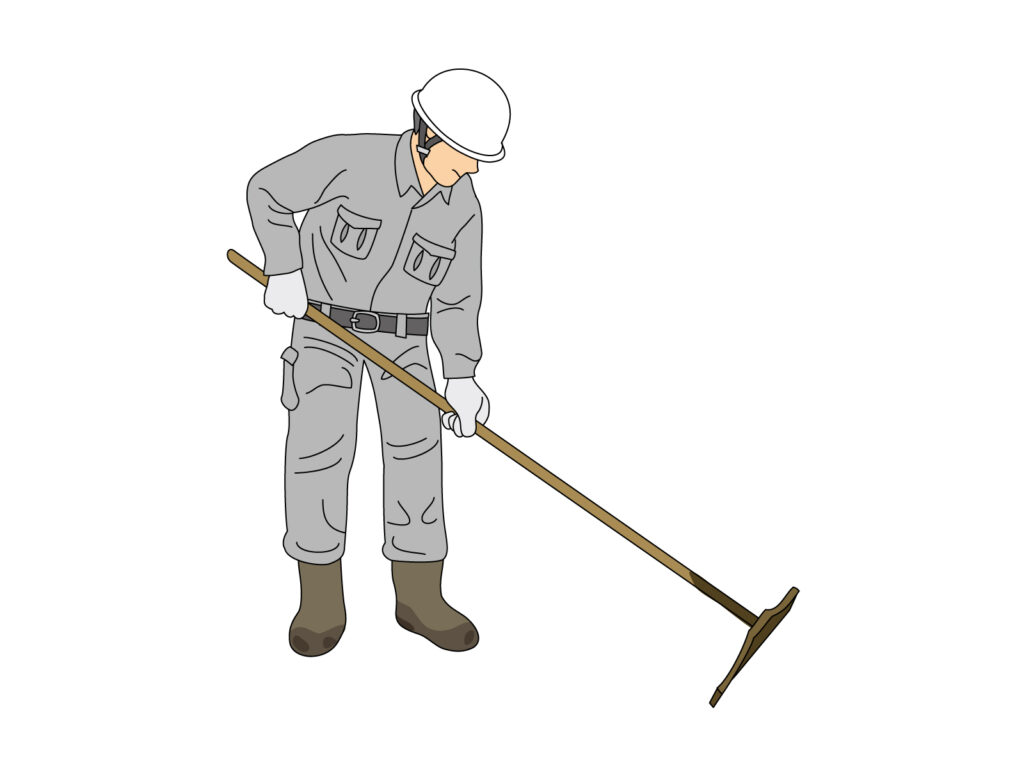

ここまで極端でなくとも、中腰で地面をならす動作(掃除機などをかける姿勢も同じ)や高さの合わない作業台での作業などもあります。

ちなみに背を丸めて、床に座った姿勢なども同様です。

日常生活で前傾姿勢での作業の多い方は、首にも負荷がかかっているため、肩こりを併発する事が多いです。

後傾姿勢を起因とした腰痛

後傾姿勢を起因とした腰痛は、所謂、反り腰が原因ですが、実際は立ち姿がそれほど反っているという訳ではありません。

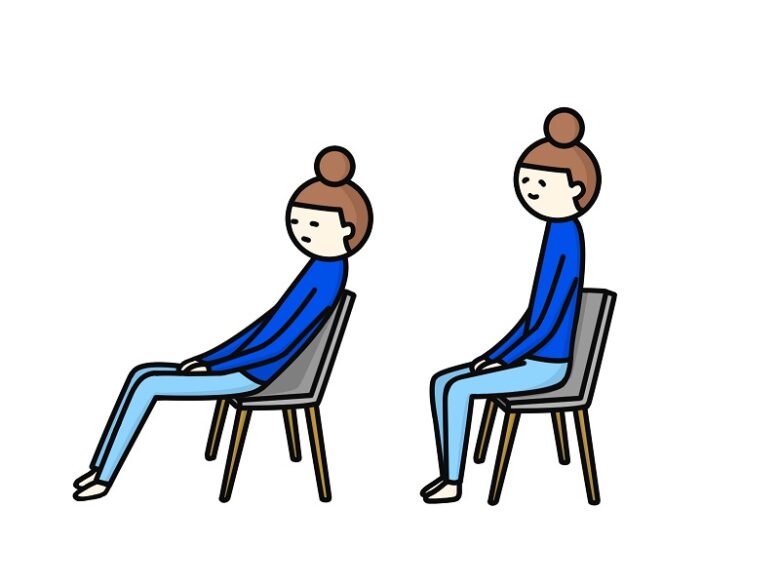

以下の椅子に座ったイラストを見比べてみて下さい。

どちらのイラストも、背もたれやクッションと腰の間に、空間(すき間)があるのに注目して下さい。

壁や背もたれに接している部分が支点、頭の重さが力点、そして腰部には空間があり、床や椅子に接している臀部が作用点となります。

つまり、この姿勢は、臀部を上に押し上げようとする力が、絶えず作用しているという事です。

しかし、力点となる頭部の重さよりも、臀部を中心とした下半身のほうが重く、また支点からの距離もあるため、実際に臀部が上がるという事はありません。

という事は、臀部は上げようとしても上がらないため、支点と臀部の中間位置である腰に、上に上がろうとする力が、かかりっぱなしという事です。

外見は静止しているように見えても、内部では腰を反りっぱなしの状態となっているため、自分では気付かないうちに、後傾姿勢を要因とした腰痛となっている場合があります。

ちなみに、このような後傾姿勢の習慣がある方は、首の前面の筋肉が肩こりになる場合もあります。

スポーツを起因とした腰痛

スポーツを起因として腰痛になる原因は、集約すると以下の二点となります。

- 腰を支点に上体を前後する動き

- 腰を入れる動き

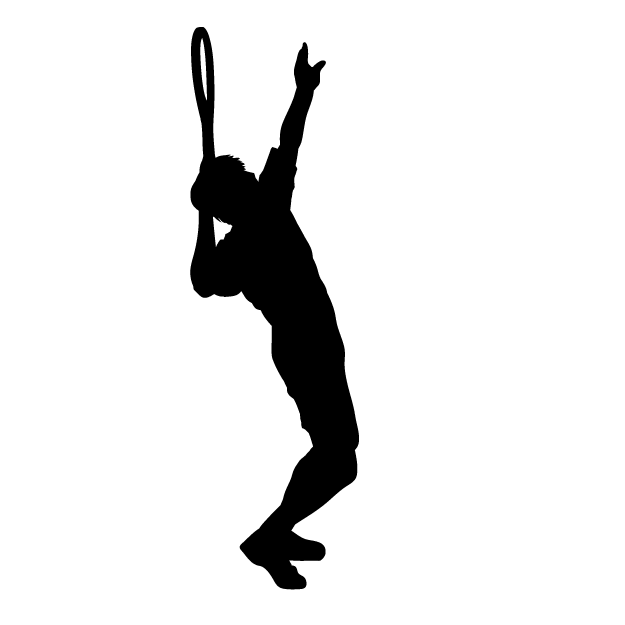

腰を支点に上体を前後する動きは、テニスやバレーボールなどの動作によく見られます。

正確には、体を反って力を貯め、その反動により力を出す運動と言えるでしょう。

人間が、大きい力を出したい時に行う動作です。

イラストを見ると、腰を支点に体を反って(後傾して)力を貯め、前傾して力を放出しているのが分かると思います。

この体の反り戻しの動きは、サッカーのボールを蹴る動作や、格闘技の回し蹴りなどでも見られます。

背骨は、それぞれの脊椎が椎間板を間に挟んでつながっていますが、一つ一つの可動域は、決して大きくなく、どこか一点に過度な負担をかけてしまうと、椎間板ヘルニアなどの原因となります。

もう一つ、スポーツで腰痛となる原因は、所謂「腰を入れる動き」です。

スポーツや武道をやっていると、「腰を入れろ」とか、「腰を使え」などの言葉を、よく耳にします。

おそらく、体の重心が丹田にあるため、重心を相手にぶつけろとか、腰で先導しろという意味で使われているのだと思います。

腰を入れるというのも一概に間違いだとは言いませんが、おそらくほとんどの方は、腰を入れろとか、腰を使えと言われると、腰でタメを作ると理解しているようです。

そうなると、結局、椎間板の一点を支点とした反り腰となり、やはり腰痛の原因となってしまいます。

実は私も格闘技時代に腰を痛めた経験があります。

現在では、完治していますが、当時は靴下も履けないほどの痛みでした。

上記のような動きをすると、腰を痛める原因となるので、気を付けて頂きたいものです。

膝痛の原因

膝痛の要因は、事故やケガの場合もあり、肩こりや腰痛と比べ多様ですが、その理由の一つに腰痛を起因としたものがあります。

理由は、腰痛が慢性化してしまうと、同時に 腰をかばうくせ(立ち方や歩き方)が習慣化してしまうからです。

実際に腰痛の経験がある方は分かると思いますが、腰をかばって体を傾けたり、びっこを引いて歩くようになります。

その結果、片足にばかり、重心をかけてしまうため、必然的に片方の膝にばかり負担をかけてしまいます。

また、どちらかの膝を痛めてしまうと、今度はその膝をかばうようになり、気付いたら両方の膝を痛めてしまったという方も多いようです。

いずれにしろ、膝は一度痛めてしまうと、やっかいなので、日頃から負担をかけないように注意が必要です。

太極拳の要訣を理解し、基本姿勢を身に付ける

ここまで、肩こりや腰痛、膝痛の原因について紹介してきました。

本項では、どうすれば、肩こりや腰痛、膝痛が予防及び改善できるかについて太極拳の立場から解説します。

柔らかく優雅な動きを特徴とする太極拳ですが、実は 姿勢や動きには、様々な規則があり、一部を四字熟語として要訣にまとめています。

肩こりや腰痛、膝痛に関連するものだけを抜粋すると以下のようなものがあります。

- 立身中正(りっしんちゅうせい)

- 虚領頂勁(きょれいちょうけい)

- 沈肩墜肘(ちんけんついちゅう)

- 含胸抜背(がんきょうばっぱい)

- 尾閭中正(びろちゅうせい)

四字熟語になっていない要訣もありますが、写真を参考にしながら解説していきましょう。

まず【立身中正】というのは、全体の姿勢に対しての注意点です。

具体的には、頭頂部から丹田を通り、両足の間へと通ずる垂直軸がまっすぐだという事です。

立身中正を維持するためには、人体の骨格の構造上、うなじから足首までが S字のカーブを描く必要があります。

この姿勢は、頭部の重さを、緩やかなカーブで、垂直に支えている状態です。

言い換えれば、バネの上に頭を置いている姿勢と言えます。

虚領頂勁の領は、「うなじ」の事です。うなじ(首筋)の力を抜き、頭を傾かせず、頭頂部を上に引き上げます。

沈肩墜肘は、肩を広げて力を抜き、沈めます。肩が沈めば、肘も落ちます。

含胸抜背の含胸は、一旦胸を張った状態から、胸の力を抜き垂直に沈めていきます。無理に胸をへこめて猫背にしてはいけません。

抜背と言うのは、背骨を上に引く抜くのような意味で、緩めて沈ませる含胸の反対の意味ですが、極端な含胸にならないための注意点です。

尾閭中正は、尾てい骨をやや前に丸め、仙骨から腰椎をまっすぐにします。

ここまでが頭頂部から尾てい骨までの上半身の要訣です。

頭頂部を引き上げる以外は、全て余分な力を抜いて、下に沈めるという意味で、S字カーブの上半分を部分ごとに説明した要訣です。

股関節から足首にかけては、前方に緩やかなカーブを描き、膝だけに負担をかけないように立ちます。

一つの注意点としては、膝先がつま先を超えないといったものがあります。

これらの要訣を守り、站樁の稽古を継続する事で、太極拳の基本姿勢が身に付き、この姿勢が習慣化する事で、肩こりや腰痛、膝痛などの予防となります。

それに伴い、筋骨も変わっていきます。ここで言う筋は、筋肉ではなく、筋(すじ)、腱の事です。

全身の腱がつながり、骨格が適正な位置に維持される事で、東洋医学でいう氣も適切に活動するようになります。

また太極拳の基本姿勢が身に付く事で、次項以降で紹介する体の深層部を起点とした太極拳独特の動きが可能となってきます。

太極拳で冷え性改善、血流増進

冷え性の原因には、自律神経や女性ホルモンの乱れ、貧血など様々な理由がありますが、結論を言えば、適切な体温調整ができず、血流が不足しているという事です。

ここまでは、太極拳の姿勢を中心に紹介してきましたが、ここからは太極拳の動作も紹介していきます。

体をポンプ化する起勢式

下の動画は、太極拳の第一動作である「起勢式」という動作です。

伝統太極拳の起勢を練習する事で、体がポンプ化され、体内の気血を強制的に循環させていきます。

手足の末端まで気血を運ぶ青龍探爪

次に紹介する動画は、当会の太極拳の基本功の一つである青龍探爪(せいりゅうたんそう)です。

ご覧になって頂くと分かるように、体内で発生させた圧力を、肩を沈め、前後の重心移動を伴い指先へと伝えています。

また前後の重心移動により、第二の心臓と言われる両足の筋肉も、交互に緊張 → 弛緩 を繰り返し、血流を増大させます。

纏絲勁で体を絞り上げる攬雀尾

三つ目に紹介する動画は、纏絲勁(てんしけい)を強調した楊式太極拳の攬雀尾(らんじゃくび)という動作です。

動画を見ると、体を上に絞り上げ、捻じりを伝達しているのが感じられると思います。

布巾を絞るように、体を絞り上げる事で、臓器も含め、全身の血液を強制的に循環させている動作とも言えます。

これらの太極拳の動作で、血流を増幅させる事で、冷え性なども改善される可能性があります。

まとめ

今回は、太極拳の健康効果として、転倒防止や肩こり・腰痛・膝痛の予防、そして冷え性の改善などについて、写真や動画を用いて説明してきましたが、いかがだったでしょうか?

他にも、太極拳は、不眠症の改善や認知症の予防などにも効果があると言われています。

要点をまとめると以下のようになると思います。

- 太極拳の姿勢を身に付け、首や腰、膝への負担をかけない。

- 一般的なスポーツのように、腰部や膝へ負担をかける動作をしない。

- 太極拳の全身の連動した動きを身に付け、血流を増大させる。

太極拳の練習では、まず①や②のように、体へ負担のかかる動作を徹底的に排除していきます。

その上で、太極拳独特の四肢と体幹部の連動した動きを学んでいきます。

長年、太極拳の練習を継続する事で、身体の運動機能は、最良の状態を維持し、人間が持つ最善の動きを可能としていきます。

筋骨の一部のみを使用する事なく、全身が背骨を中心に連動し、気血を全身のすみずみまで運びます。

日常では使用しない部位も稼働していき、内臓や横隔膜も稼働し、肺活量は増え、体の各関節も開放され、意識のおもむくまま身体は動いていきます。

自然にもっとも適した生物体本来の運動を行うため、伝統太極拳は体に良いのです。

長文を最後まで、お読み頂きありがとうございました。

当会の太極拳に興味を持たれた方は、【受講案内】をご覧下さい。

遠方の方には、オンラインでの指導もしています。

ブログランキングに登録してみました。

記事が参考になった方は、応援して頂けると幸いです(^人^)