皆さんは、太極拳の内功についてご存知でしょうか?

もし、あなたが太極拳の型を少しだけ学べれば良いと考えているのであれば、内功についての知識は必要ないかもしれません。

ただし、あなたが太極拳の本質まで学びたいとか、武術として学びたいという事であれば、内功の意味について知る必要があるでしょう。

なぜなら、太極拳をはじめ、八卦掌などの内家拳は、本質的には内功がすべてと言っても過言ではないからです。

内功のない太極拳は、もはや太極拳とは言えないかもしれません。

今回は、太極拳の本質である【内功について】考えてみたいと思います。

内功の意味

内功とは、内なる功と書きます。功とは、積み重ねてきた能力、技術の事を言います。

つまり内功とは、身体内面に培ってきた能力、技術といった意味です。

では、どのような技術かと言うと、重心を操作するための技術。あるいは、重心を操作するための仕組みと言えます。

職人が身に付けてきた技術や能力。その技術を機械で行う事ができれば、仕組みという事になります。

※ 内功に関しては、各派(指導者)によって捉え方も考え方も異なるため、あくまで本会での考え方を述べていきます。

内功の定義

内功と似たような言葉に、内形、内動、内気、内勁、内力といったものがあります。

英訳では、「Inner power」ですから、何か得体の知れないエネルギーのようなものと捉えられる事も多いようです。

また、上記全てを統合した上で、内功という言葉で表現する場合もありますし、「気」といった概念で説明する方もいます。

意味が適切に伝わるのであれば、それでも構いませんが、当会では以下のような定義をたてて指導しています。

内形=内面的な武術用の骨格や仕組み

内功=内形を稼働させる仕組み(内動)

内勁=内功によって生じた力(勁力、内力)

実際の技術面は後述するとして、まず内功を構成する概要について、いくつか紹介していきましょう。

内家拳と外家拳

中国武術を分類する一つの手段として、内家拳(ないかけん)と外家拳(がいかけん)という考え方があります。

外家拳の本来の意味は、家の外の拳法という事で、出家した人の拳法。即ち少林拳(しょうりんけん)の事を指します。

それに対し、内家拳は、出家していない人の拳法。つまり少林拳以外の拳法という事になります。

後年、ここに外功と内功という概念が加わり、現在では外功を重視する拳法を外家拳、内功を重視する拳法を内家拳とする捉え方が一般的になっています。

内功と外功

功には、積み重ねてきた能力や技術といった意味があり、外功は体の外側(皮ふや筋骨)を鍛える事によって得た能力や技術の事を指します。

具体的には、指立て伏せによって、指の力を鍛えるとか、前腕を人や物に打ち付けて筋骨を鍛える等、様々な鍛錬法があります。

逆に内功というのは、体の内面を練る事によって得た能力や技術という事になります。

内面の能力や技術と言うと、何か超能力のようですが、実際の内功は体を動かす仕組みの事であり、非常に機械的なものです。

内形と外形

では次に、外形と内形の違いについても考えてみましょう。

外形というのは、文字通り、外見の形の事です。見たままの形と言って良いと思います。

車で言えば、見たままのボディです。

それに対して、内形というのは、内面の形、内面の仕組みの事です。

車であれば、エンジンとタイヤをつなぐ仕組み、タイヤとハンドルを連結する部品などがあり、それらを設計図通りに組み立てた状態にあたります。

内形とは、この外見からは見えない内面的な仕組み(からくり)の事です。

ちなみに、自転車の場合は、内形がそのまま外形という事になります。

内功(内動)とは、内形を稼働させること

では、具体的に内功とは何なのかと言えば、何らかの動力によって、内形を稼働させる事だと言えます。

それ故、門派によっては、内動(ないどう)という言葉を使用しています。

車で言えば、エンジンを稼働させ、タイヤへと動力を伝達させる。

自転車で言えば、ペダルを漕ぐことによって、前に進む力を生じさせます。

内勁とは、内功によって生じた力のこと

そして、内勁(勁力)とは、内功によって生じた力の事です。

車で言えば、エンジンからタイヤへと動力を伝達させ、実際に前進する力。

太極拳の場合は、内功によって生じた力を拳や掌などに伝達させ、拳法として活用します。

内功の養成を目的とした伝統太極拳の練習体系

ここまで、内功についての概要を説明してきました。

ここからは、具体的に太極拳が内功をどのように身に付けていくのかを考えていきましょう。

内形=内面的な武術用の骨格や仕組み

内功=内形を稼働させる仕組み(内動)

内勁=内功によって生じた力(勁力、内力)

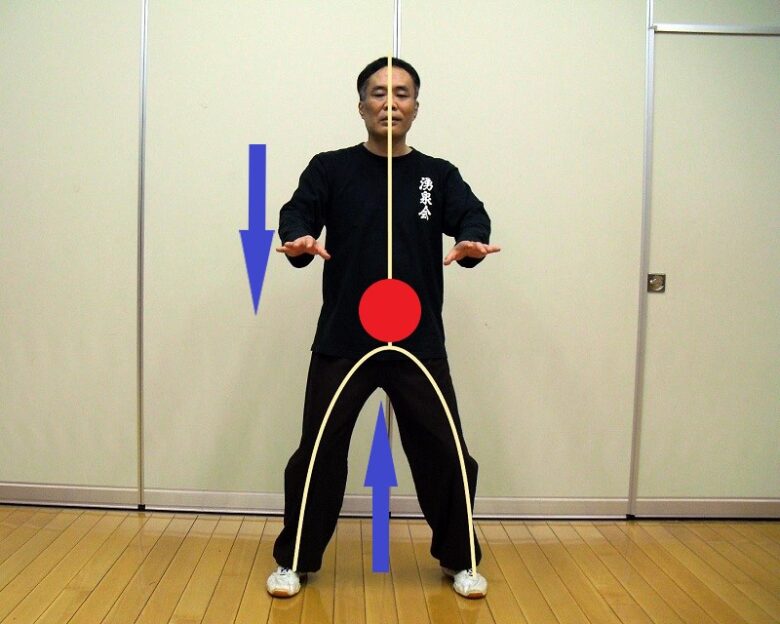

站樁(たんとう)で内形を形成する

太極拳などの内家拳にあって、他の武道やスポーツに無い練習方法の一つに站樁(たんとう)といったものがあります。

站樁自体の意味は、杭のように立つという意味です。

站樁を行う理由や目的についても、各派で様々な意見がありますが、当会では以下のような目的にしたがって行っています。

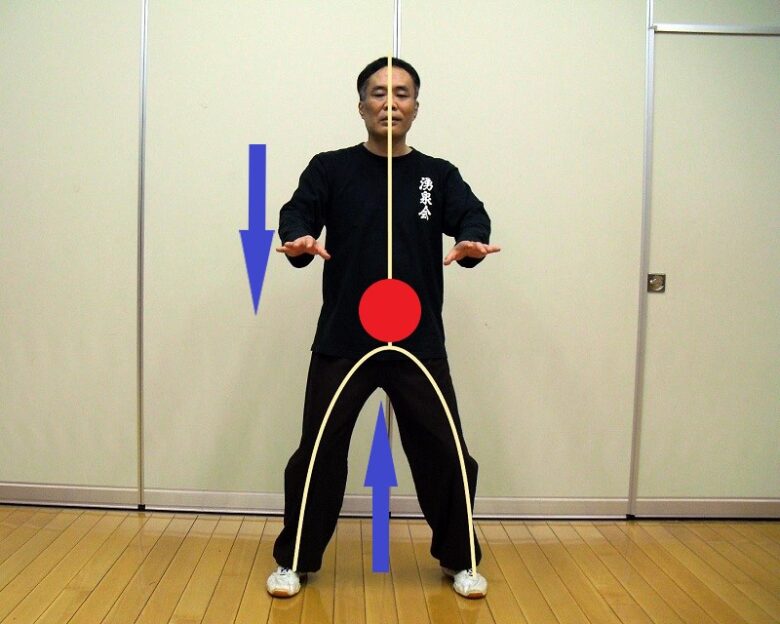

- 垂直軸の形成(立身中正)

- 重心を丹田に集約(気沈丹田)

- 内面的な骨格(内形)の形成

垂直軸の形成(立身中正)

虚領頂勁、含胸抜背、立身中正、円襠などの要訣を守り、全身をリラックスして立つ事で、頭の重さを垂直に支える垂直軸が形成されていきます。

同時に上半身は、背中側に張り出す意識、丹田から足首にかけては前方に張りだす感覚が生じます。

結果として、首から足首に向けてS字型のカーブを描く事となり、この全身を結ぶカーブが後に紹介する掤(ポン)勁の源となります。

重心を丹田に集約(気沈丹田)

垂直軸が形成される事により、重心は丹田に集約されていきます。

頭部の重さを起点とした重心は、上半身と下半身のカーブを通り、地球の中心へと落ちていきます。

しかし、両足に均等に体重をかけた状態(双重、円襠)では、両足間にアーチ状の力が生まれ、逆に重心を上へと押し上げる力も発生しています。

結果的に、S字カーブ(上半身と下半身)の中間位置である丹田に重心が納まる事となります。

また、丹田はこの姿勢を維持する要(かなめ)でもあり、丹田が適切な位置に維持される事で、太極拳の基本姿勢も維持されます。

下按樁や下段の抱球樁など骨盤の高さに手を位置する站樁は、別名 丹田功とも呼ばれ、主に重心を丹田に集約させるための樁功です。

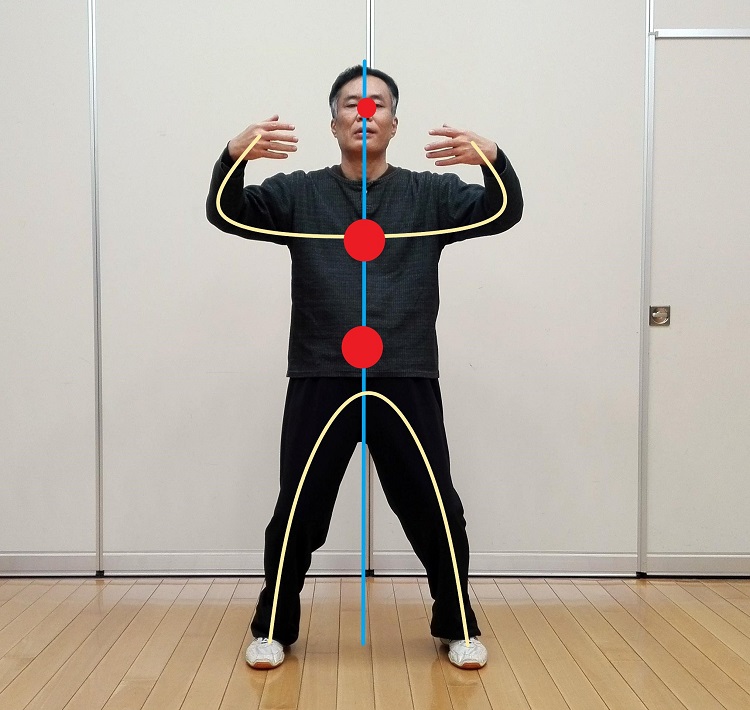

内面的な骨格(内形)の形成

中段の抱球樁は、丹田(下丹田)に集約した重心を膻中(中丹田、胸の高さ)まで引き上げ、さらに指先まで意識を通します。

下丹田、中丹田、上丹田の三点が垂直線上に重なり、下按樁と比べると、わずかに背骨を起こした姿勢となります。

両手を結ぶ円形のラインと垂直軸が交わる事で、全身のつながりができ、内面的な骨格(内形、フレーム)を形成します。

また全身のつながりができる事で、太極拳の根源的な力である掤(ポン)勁が養成されます。

中段の抱球樁など、両手を胸の高さに位置する站樁や走圏の目的は、全身のつながり(内面的な骨格)を作ると共に、掤勁の養成にあります。

太極拳では、站樁によって、内面的な骨格を形成し、次項以降で紹介する歩法や基本功によって、内形を操作します。

站樁について、より詳しくは、【太極拳と站樁】のページをご覧下さい。

歩法によって重心を集約させる

太極拳の歩法練習にも様々な目的がありますが、その一つに重心を集約させるといったものがあります。

歩法練習には、站樁の姿勢を維持したまま行うもの(静功)と、次項で紹介する基本功と組み合わせて行うもの(動功)とがあります。

ここでは、站樁の姿勢を維持したまま横への重心移動を行う横向歩(おうこうほ、または横開歩)を紹介します。

この時に、どのような感覚があったのか?あるいは、体がどのような反応をしたのか?を感じ取ってみましょう。

一度では分からないでしょうから、両足(双重)から片足(単重)の状態への変化を何度も繰り返して、体の内面でどのような変化が起こるのかを感じてみて下さい。

このような身体内面の感覚を探る練習法を内観(ないかん)と言います。

太極拳の本質を習得していくためには、このような内観の練習が必要不可欠です。

ただし、一部の気功のように動作を伴なわず、意識だけで行うと偏差といった症状が出る場合もあるので、必ず動きを伴ない、動く事でどのような変化があるのかを感じてみて下さい。

一つの参考として、私自身の感覚や変化を紹介すると、まず双重から単重への変化としては、単重に変化する事で丹田部にあった重心が右足を通り、地球の中心へと落ちていく感覚があります。

実際には、地面を超えて、地球の中心へは落ちて行けませんので、自然に足裏に力が入り、重心は足裏に集約します。

よく大地を足の指で掴むように指導する方がいますが、意識して掴んではダメで、重心が地球の中心に落ちる事で、自然と抓地の状態となります。

抓地の状態というのは、片足裏に重心が集約した状態(単重)で、上半身と下半身が一本の杭となり、地球の中心に向かって突き刺さっている状態です。

ただし、この段階では、垂直軸などの感覚はありません。

逆に単重の状態から、双重へと戻す際の感覚としては、地面から丹田へと重さを引き上げる感覚があります。

また丹田に重心を納める際は提肛となり、高い椅子に腰かけるような状態となります。

要約すると、この段階の歩法練習の目的は、全身の重心を片足裏に集約する事。(集約する事で全身の重さを活用する事が可能となります)

そして、もう一つは、丹田と地面の間での縦の重心移動を行う事にあります。

この感覚は、基本功の欄で紹介する起勢や白猿献果などの下から上へと引き上げる内功の基となります。

意念を用い、内功の仕組みを作る

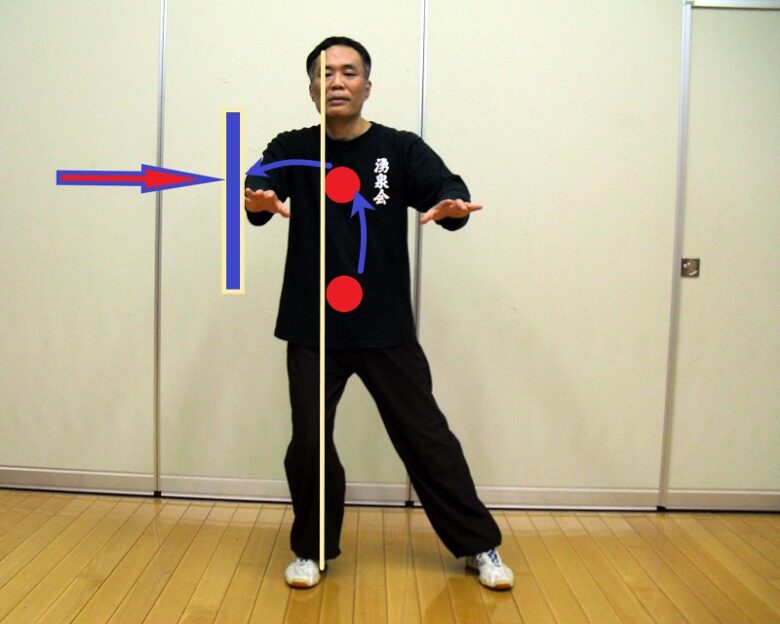

横開歩の次の段階の練習としては、意念を用いる事で、下半身だけでなく上半身へと、重力の感覚を拡大していきます。

意念というのは、一言で言えば、イメージを伴なった抵抗感の事です。

横開歩で言えば、双重の状態から、右単重へ変化する際に、右方向からゆったりとした川の流れが来ているようなイメージを用います。

その川の流れに抵抗しながら、右足へと重心を移動していきます。

実際には、もっと細かい意念が必要ですが、こういった意念を活用する事で、外見上は不動のままですが、内面では丹田に集約した重心を上半身へと繋ぐ仕組みが形成されていきます。

体軸の移動と共に意念を用いる事で、下丹田の重心は、中丹田へと引き上げられ、右側面に壁を形成し、川の流れに抵抗するための仕組み(内功)を形成していきます。

この段階での注意点としては、丹田から重心を引き上げるようなイメージは、故意に用いず、純粋に川の流れに抵抗して動くだけです。

長年、練習を継続しているうちに、自然と力の流れ道(勁道)のようなものが形成されていきます。

最初から、意図的な動きをしてしまうと、外見上の動きで誤魔化すクセが身に付いてしまいます。

また、このように何らかの抵抗に対して、抗(あらが)う事ができている状態の事を当会では、撑(トウ)と言います。

撑の意味は、支える。つっかい棒をする。持ちこたえるなどですが、もう少し具体的に言うと、体の各パーツの中につっかえ棒が入っている状態です。

足の中にも、体の中にも、腕の中にも、指の中にも支えがある状態であり、またそれらが一本につながっている必要があります。

ちなみに前述した抓地の状態と撑の状態は異なります。

抓地は言ってみれば、沈の状態であり、撑の状態は、重心は足裏にありながらも、同時にしっかりとつっかえ棒がある状態です。

太極拳の全ての動作には、必ず掤と撑があり、終末動作では明確に撑を表現します。

言い換えれば、掤の状態が虚、撑の状態は実とも言えます。

同様の稽古は、前後でも行います。

上の動画は、楊式太極拳の基本功の一種ですが、手の動作自体はほとんど用いず、重心移動と意念を用い、前後に引き寄せる力や押し出す力を発生させています。

要訣といった鋳型(いがた)に体を押し込め、意念を用い、腕の動きを制限させる事で、腕自体を動かさなくても、腕を動かすための仕組み(内功)が形成されていきます。

ただし、師の正しい指導と修正が絶対に必要で、動作を真似ただけでの習得は不可能です。

当会の練習体系の根幹部分を教えて頂いた師父が「内家拳は芽がでるかどうかが一番大事」と、よく仰っていました。

そして歩法練習は、「足を鍛えているだけじゃないよ」とも、仰っていました。

それから四半世紀が過ぎて、ようやく師父の言っていた言葉の意味が分かってきたように思います。

歩法練習の真意は、次項で紹介する基本功を行うための芽の養成にあります。

内功を練る基本功

基本功の定義は、各門派で様々なものがあり、柔軟性を高めるものや脚力などの基礎鍛錬を目的としたものが多いようです。

当会における基本功の定義は、歩法の項で紹介した内功の芽を、さらに拡大、発展させ、内家拳独特の力(内勁)を発生させる仕組み(内功)の養成にあります。

基本功で養成する力、あるいは仕組みは大別すると、以下の5種類があります。

- 上下の力

- 前後の力

- 開合の力

- 螺旋勁(らせんけい)

- 纏絲勁(てんしけい)

順に説明してみましょう。

上下の内功

上下の内功は、站樁や歩法練習で得た重力感覚を拡大させ、上下に運用するための基本功です。

上下の内功にも様々な練習法がありますが、ここでは最も根幹となる【起勢】と【白猿献果】を紹介します。

起勢式

起勢は、太極拳の套路(型)の一番最初に出てくる動作です。

一般的な起勢は、体を膨張させて重力感覚を引き上げ、その後脱力し、膨張と収縮を繰り返します。

気功としては、それで構わないのですが、武功として練る場合は、収縮して(しぼんで)しまうと、太極拳に必要な圧力を体内で発生させる事ができません。

武功として練る場合は、大地との接地面である足裏から、横隔膜までの間にシリンダー(円筒)を形成し、体内で圧力を循環させる仕組み(内功)を形成します。

図や解説だけではイメージが掴みづらいと思うので、動画でも見比べてみましょう。

重心を胸の高さまで引き上げますが、腕自体は独立して動く感じです。

また膨張後は、収縮し、還元してしまうため、圧力の形成や循環ができずに一動作ごとの動きとなります。

このように起勢は、太極拳の要訣の範囲内での極限の膨張と圧縮を行い、身体をポンプ化(後にピストン化)し、下方への按勁(押さえる力、圧力)を養成するための練習方法です。

起勢は、車で言えばエンジンにあたる功法であり、起勢で生じた圧力を他の基本功を用いて様々な方向へと伝達させていきます。

白猿献果

白猿献果は、起勢の発展形であると同時に相反する功法で、按勁だけでなく、下から上へと向かう力(提勁)の養成を目指します。

※ 提とは、引っ張り上げるという意味。

当会では、別名「二段ロケット」とも呼ばれ、起勢と同じように中丹田まで引き上げてきた重力感覚を、もう一段上方へと引っ張り上げます。

下の動画は、白猿献果を打法として応用した技法です。

上下系の内功は、太極拳の全ての技法に含まれる最も重要な功法と言えます。

前後の内功(青龍探爪)

前後の内功は、上下の内功で発生させた圧力を前後の力へ変換する功法です。

まず動画から見てみましょう。

手の位置もほとんど変わっておらず、当然両足の位置も変わっていませんから、身体内で何らかの力を発生させているのが分かると思います。

青龍探爪の運勁図を見てみましょう。

そこで沈肩がかかり、上へも下へも向かえなくなった圧力を、前方への力に転換するシステムの形成が青龍探爪の目的です。

前後の内功が完成してくれば、前方に向かって内功による瞬発力を発する事ができるようになります。

太極拳に限らず、武術全般において、前後の力は必要不可欠な力となります。

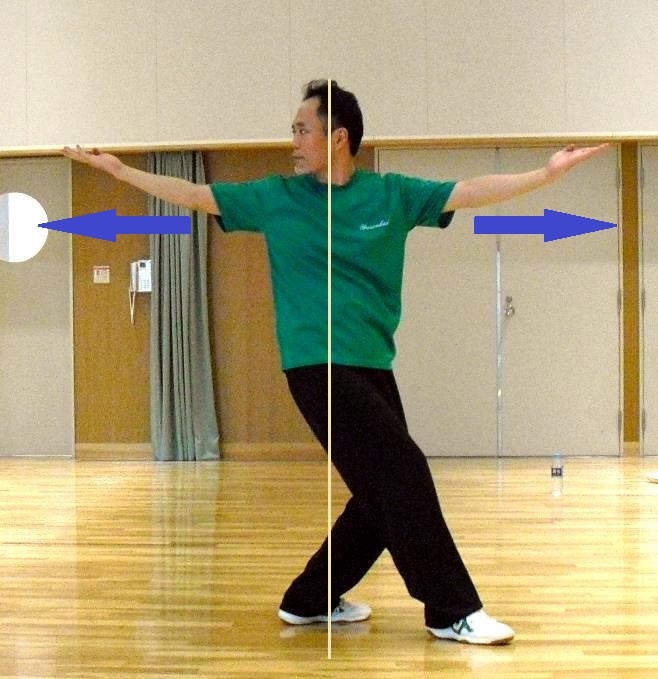

開合の内功(大鵬展翅)

開合の内功は、外見上は、両手を左右に開いたり閉じたりする動作ですが、実際には上下や前後の内功とも連動しています。

上下や前後の内功と比べても一段階難度の上がる練習法と言えます。

以下の動画は、開合の開く動作を強調した八卦掌の開掌(かいしょう)という技法です。

まさに、全身を用いて開いている掌と言えます。

下の動画は、太極拳の白鶴亮翅という技法を開勁を用い、さらに前方への力に変換した切掌という技法です。

技法的には、中段の単鞭と言える技法です。開く内功を活用しているのが分かると思います。

螺旋勁(らせんけい)

螺旋勁は、大地との接地面で発生させた螺旋状の力を運用する功法となります。

大別すると、螺旋勁には平円と立円があり、また用法的には遠心的な螺旋勁と求心的な螺旋勁があります。

平円の螺旋勁

太極拳の平円の螺旋勁の練習法としては、推磨掌などがありますが、写真や動画では分かりづらいので、八卦掌の代表的な螺旋勁の功法である葉底蔵華を紹介します。

平円の螺旋勁を用いた技法には、楊式太極拳の野馬分鬃(のまぶんそう)などがあります。

立円の螺旋勁

螺旋勁には平円だけでなく、上下の立円へと変換する縦の螺旋勁もあります。

立円の螺旋勁の練習法として、陳式太極拳の基本功の一つである双纏手(そうてんしゅ)を紹介します。

纏絲勁(てんしけい)

纏絲勁は、ここまで紹介してきた上下、前後、開合、螺旋などの内功を組み合わせた上で、ドリル上の力に変換した力(勁)の事を言います。

下の技法は、纏絲勁を表現した陳式太極拳の懶扎衣という技法です。

陳式太極拳の第一手であり、太極拳の技法は、この懶扎衣を基準に発展させたものや相反関係にあるものが多く存在します。

懶扎衣についての詳細は、こちらのページをご覧下さい。

纏絲勁というと、陳式太極拳の専売特許のように思われていますが、実際には他派の太極拳の全ての動作に大なり小なり含まれています。

内功の鍛錬法

上記で紹介した基礎的な内功を形成した上で、私が学んだ伝統の太極拳や八卦掌では、より内功を強化していく、あるいは精妙なものにしていく練功法が伝わっていました。

内功の鍛錬法としては、以下のような点が挙げられます。

- より高度な内功の功法

- 套路(技法)の段階的な練習法

- 武器を使用した内功の強化法

概要のみ断片的に紹介します。

より高度な内功の功法

より高度な内功の功法については、ここまで紹介してきた上下、前後、開合、螺旋、纏絲などの基礎的な功法に意念や呼吸を加えていく場合と、新たに動作として学ぶものとがあります。

套路(技法)の段階的な練習法

特定の門派のみとなりますが、套路や技法の段階的な練習法が伝わっている門派もあります。

具体例としては、歩法が活歩になったり、より纏絲勁を意識した練習法が伝わっている門派もあります。

武器を使用した内功の強化法

武器を使用した内功の強化法というのは、内功を用いたウェイトトレーニングとも言えます。

ただし、基礎的な内功が身に付いた上で行い、単なる筋力トレーニングではなく、あくまで内功を鍛えるという事です。

内功を身に付けるメリット

ここまで内功の概要について紹介してきましたが、本項では内功を身に付ける事でのメリットについて考えてみたいと思います。

内功を身に付ける事での武術的なメリットには以下のような点が考えられます。

- 内功による瞬発力(発勁)の習得

- 内家拳独特の線状の攻撃

内功による瞬発力(発勁)の習得

内功を身に付ける事で、一般的な筋力を用いた打撃ではなく、内功による瞬発力を用いた打撃が放てるようになります。

内功による瞬発力の特徴としては、無挙動(ノーモーション)であること、また拳頭だけでなく手刀や掌など様々な部位を用いた打撃が可能となる事です。

六封四閉には、様々な用法例があります。詳しくは、こちら のページで紹介しています。

このように、套路(型)の動きでは、身体を動かす仕組み(内功)を作り、その内功そのものを動かしたものが技法となります。

武術として太極拳を学ぶ場合は、この段階で、一つ一つの技法を【実際に使える武器】として習得していく事が肝要です。

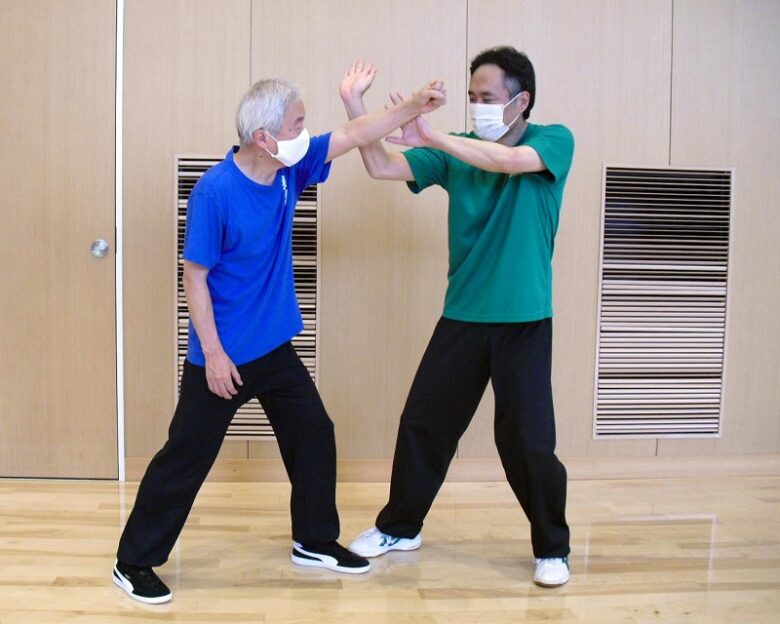

太極拳の基本技法を習得した後は、それらの技法を組み合わせ、内功を活用した実用的な技法を学んでいきます。

内家拳独特の線状の攻撃

内功を身に付ける事での武術的なメリットとしては、もう一つ内家拳独特の線状の攻撃があります。

線状の攻撃というのは、一挙動の中での軌道の変化ができるという事です。

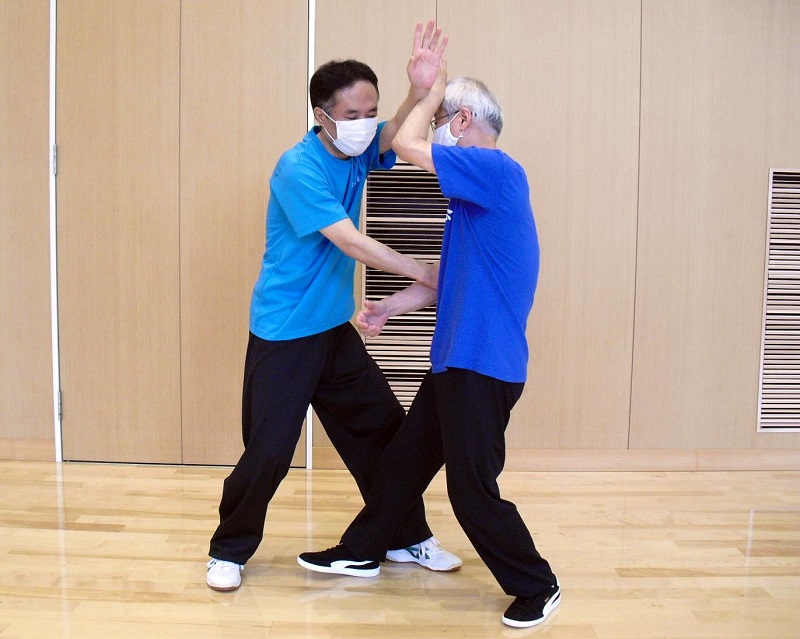

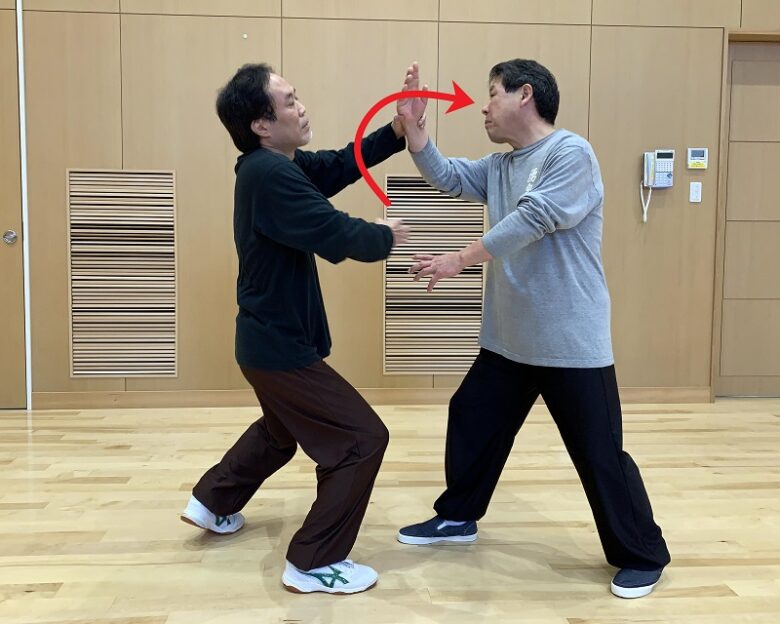

陳式太極拳の開門式である金剛搗碓の内功の仕組みを活用した応用例を一つ紹介します。

相対練習で、どのように活用するのか解説してみましょう。

この技法のここまでの過程は、前述した白猿献果の身法(二段ロケット)を活用したものです。

このように太極拳では、相手の意識を巧みに操作し、内功を用いた変化で技法を構成しています。

金剛搗碓の分解動作、他の用法例については、【金剛搗碓の研究】のページをご覧下さい。

同様の例をもう一例紹介します。

- 下から上へ打ち上げる腕打(撩)

- 外から内への腕打(合、抱)

- そのまま相手の後頭部を捉え、拗歩単鞭(推)

相対練習でイメージしてみましょう。

この写真では、相手を引き崩してしまったため、腕打ではなく、前腕の内側でやや振り落とし気味に打っています。

通常の単鞭(套路の動き)は、開勁を用いますが、拗歩単鞭は、逆に合の力を用います。

結果として、上下(撩の腕打)、開合(合の抱掌)、前後(挟み打ち)の内功を組み合わせた技法となっています。

このように太極拳では、相手の状況に応じて内功のギアを切り替え、技法を変化させていきます。

内功を身に付ける最大のメリットは?

内功とは、【身体を動かす仕組み】と紹介しました。

仕組みである以上は、その仕組みを作ってさえしまえば、無くなることはないという事です。

それが内功を身に付ける最大のメリットだと思います。

体力や気力と言ったものは、やはり年齢と共に衰えていくと思います。

私の場合も40代の半ばを過ぎたあたりで、急激な衰えを感じました。

気力や体力が無くなるのであれば、あとは技術という事になるでしょう?

不思議なもので、その頃を境にそれまで養ってきたものが、つながり、噛み合って、内功といったものが少しずつ理解できるようになりました。

体力や筋力があるうちは、それでどうにかなってしまうので、なかなか気持ちを切り替えられないのでしょうね。

また内功が理解できるようになった事で、実際の太極拳の技法や戦略、戦術といったものも見えてくるようになりました。

内功についての誤解と疑問

本項では、内功についての誤解やよくある質問に対して検証しています。

内功と脱力の違い

武術の世界に携わっていると、何年かおきに「脱力」のブームがあります。

脱力というのは、文字通り力を脱ぐ(抜く)という意味で、力を抜けば抜くほど、その部位(例えば手)の純粋な重さが使える訳ですから、その重さを相手にぶつける事で、打撃の威力が増すのだと思います。

またリラックスする事で、よりスムーズな動きができるという利点もあります。

太極拳の場合は、「放鬆(ほうしょう)」という言葉が似たような意味で使われています。

ただし、放鬆の状態というのは、単に力が抜けた状態ではなく、站樁の項で説明したように内面的な骨格が維持された上で脱力している状態の事です。

つまり意識によって、全身を制御した上での脱力という事です。

この武術的な骨格を操作するための仕組みが内功であり、太極拳では、内功をいかに精妙なものに仕上げていくかが目的であって、脱力自体を目的とする訳ではありません。

内功と波動の違い

「波」や「波動」といったブームも何年かおきにあります。

要は波のような動きであるとか、波を起こす動きの事だと思います。

確かに私の動きも、外見上は波打つような動きをしている事もあります。

ただし私自身は、あくまで内功を組み合わせて、重力感覚を運んでいるだけで、波のように動こうとか、波を起こそうといった意識は全くありません。

また、無理に波のような動きをしようとすると、肝心の重力感覚を運ぶ事ができません。

安易に外見上を真似するのではなく、太極拳の場合は、基礎の段階から一つ一つの内功を理解し、その習得に励んでいく事が何より重要です。

内功と身体操作の違い

身体操作という言葉も、武術の世界ではよく耳にします。

私の知る限りですが、身体操作という言葉を使っている方の理論を拝見すると、体のどこか一部分を特化して操作しているといった感があります。

例えば、肩甲骨であるとか、仙骨であるとか、また具体的に膝の抜きという言葉を使っている方もいらっしゃいます。

それぞれで素晴らしい理論だと思うのですが、一つ疑問に思うのは、「では、他の部分はどうなの?」という事です。

体の他の部分とは、どう連動してるのだろう?という疑問が湧きます。

太極拳の場合は、一動全動といって、体のどこか一ヵ所が動くのであれば、体の他の部分も全て連動して動きます。

そう考えると、安易に色々な理論を混ぜ合わせるよりは、まず自分が学んでいる門派の体系をしっかりと学び、その上で参考にしたほうが上策と言えるのではないでしょうか。

内功と気功の違い

気功には様々なものがあり、站樁のように静止した状態で気の活性化を目指すものもあれば、八段錦のように呼吸と動作を合わせて行うもの、また仙道や道教の修行のように意識的に作った気感を全身に巡らすようなものまであります。

それらに対し、内功と気功の違いを明確に説明するのは、非常に難しいのですが、その違いをあえて述べるとすれば、やはり内功の目的というのは、重力感覚を運ぶための仕組みだという事です。

では、全く関連がないかというと、そうとも言えず、内三合では以下のように説明されています。

心が意を導き、意が気を導き、気が力を導く。

心というのは、思いの事です。例えば、こういうふうに動こうとか、相手の顔を打とうとかの思考の事を言います。

意は、具体的な方向性を持った意識の事です。例えば、相手の顔を打とうと思えば、相手の顔に向かっての方向線が発生します。

気は意識に先導される性質があり、意識の向かう方向に気功でいう気も流れていきます。

力というのは、実際に物量を持った重さの事、勁力の事です。

ただし、内三合のおける気や力は、門派によって様々な解釈があり、現時点での私の感覚としては、気を内面的な重力感覚、力を実際の物体(肉体)といった捉え方をしています。

つまり重力感覚によって、実際の肉体も導かれ、相手に当たるといった解釈です。

内家拳の芽

当会で指導している練習体系を教えてくれた先生が、「内家拳というのは、芽が出るかどうかが一番大事。」と、昔よく仰っていました。

「芽が出なければ、形だけ。」とも、よく言われていました。

最初は先生の形を真似るところから入る訳ですが、いつまでも、それだけではいけないという意味だと思います。

外形を真似るところから、内形を形成し、そこから内功によって動けるようにしていく。

内功といったものは、より細分化される事で、動きが進化していきますし、思考も活性化していきます。

そこから、発想が生まれ、試行錯誤ができるようになります。

また、この段階に至ると、逆に内形(内側)が、外形へと表れてきます。

ここからが本当の意味での練習の始まりなのかもしれません。

今後も当会は、この内功にこだわった体系を練習していきたいと思ってます。

まとめ

今回は内功についてを、できるだけ簡潔に紹介してみましたが、いかがだったでしょうか?

専門的に学んでみたい方以外は、少し難しかったかもしれません。

ここまで説明した通り、内功というのは、神秘的なものではなく、一言で言えば、身体を機械化するための仕組みの事を言います。

その勁を発する仕組みが、外見からは見ても分かりませんし、基本的には人を選んで教えるので、一般的には神秘的に見えてしまうのでしょうね。

また当然ですが、その仕組みを学んでも、活用できるまでには、長い練功期間が必要となります。

套路(型)を学ぶだけでは、外見(外形)を真似する事はできるかもしれませんが、功法(内形)については、やはり、それが伝わっている門派でなければ、習得は難しいように思います。

当会の樁功や基本功についての概要は、【練習体系】 のページでも紹介しています。

当会の太極拳や八卦掌に興味を持たれた方は、【受講案内】のページをご覧下さい。

最後までお読み頂きありがとうございました。

初稿 2019年8月15日

三稿 2021年4月16日

内功については、旧HPの【内功について】のページもご参考下さい。現在とは少し考え方が違うと思います。

ブログランキングに登録してみました。

記事が参考になった方は、応援して頂けると幸いです(^人^)