太極拳の種類は、陳式、楊式、呉式、武式、孫式、和式などの流派の違いがあり、また台湾を経由して伝わった台湾式の太極拳もあります。

本ページでは、当会で指導している陳式太極拳と楊式太極拳(大架と小架)を中心に各派の太極拳の特徴や違いについて紹介します。

陳式太極拳

陳式太極拳は、陳氏太極拳、陳家太極拳とも呼ばれ、河南省温県の陳家溝という村の陳一族に伝わってきた太極拳です。

現在、世界中で広まっている全ての太極拳の源流と言われています。

日本では、松田隆智氏の書籍などによって、杜毓沢(と いくたく)老師の陳家太極拳が台湾経由で紹介され、逆輸入という形で中国でも知名度が広まりました。

陳式太極拳の種類

陳式太極拳の種類には、まず、陳家溝で行われている老架式、新架式(北京架)、小架式があり、その分派として趙堡架(和式)や忽雷架などがあります。

また共産党と国民党の内戦により、当時の形態のまま、台湾へ伝わった陳氏太極拳の系統もあります。

簡潔に紹介していきましょう。

陳式太極拳 老架式

老架式は、少なくとも楊式太極拳の創始者である楊露禅が学んだ陳長興の時代から陳家溝に伝わっている系統です。昔日では大架式とも呼ばれていました。

現在、陳家溝に伝わっている老架式は、陳家溝四天王と言われた 陳小旺、陳正雷、王西安、朱天才らが学んだ陳照丕の套路が基となっています。

四天王達の尽力によって、現在では、世界中に広まりました。

老架式の特徴としては、動作の蓄発が明確で、開勁を重視し、やはり小架式と比べると、動作がやや大きく感じられます。

陳式太極拳 新架式

新架式(北京架)は、陳発科が北京で指導した陳氏太極拳です。日本では、馮志強老師の系統がよく知られています。

老架式と比べると、発勁動作が多く、技撃的な要素が多い印象があります。

陳発科は、年代によって套路を改良していったため、学んだ時期によって架式にも若干の差異が見られます。

初期の系統は、台湾に渡った潘詠周老師や王鶴林老師に、晩年の系統は、田秀臣老師や雷慕尼老師、また実子である陳照奎老師らが受け継いでいます。

また、洪均生老師のかなり独特な架式も伝承されています。

陳照奎老師や馮志強老師が、後に陳家溝へ指導に赴いたため、陳家溝では北京架の事を新架式と呼びますが、北京では陳発科の系統を老架と呼びます。

陳氏太極拳 小架式

小架式は、本来は老架式に対して、新架式と呼ばれていましたが、現在では小架式と呼ばれています。

日本では、陳沛山老師の陳氏太極拳協会によって、広く練習されています。

老架式と比べると、単に動作が小さいというだけでなく、表面上は纏絲の表現を抑えたり、やはり独特の雰囲気があります。

また各技法の活歩練習や別法が多く伝わっているのも特徴です。

私個人は、別系統の小架式を7年間学びましたが、やはり大変奥深いものでした。

台湾式の陳氏太極拳

台湾には、冒頭で紹介した杜毓沢老師の伝えた古い時代の老架式や小架式(忽雷架)の他、陳発科の系統など様々な陳式太極拳が、当時の風格を残したまま伝わっています。

現代では、大陸の老師達との交流もあり、融合化されつつありますが、できれば当時の形態のまま残っていってほしいと個人的には思っています。

どちらの系統も、現在、大陸で伝わっている老架式とは、風格が異なると思います。

より詳しい陳氏太極拳の歴史や陳家溝系の伝承について知りたい方は、やや小架よりの伝承ですが、以下の書籍を参考にされると良いと思います。

陳式太極拳の特徴

陳式太極拳の動作上の特徴としては、震脚や発勁動作、跳躍動作などが挙げられますが、他の太極拳と比較すると、以下の2点に要約されます。

- 纏絲勁(てんしけい)を基盤とした動き

- 多用な武器術の伝承

順に解説しましょう。

纏絲勁(てんしけい)を基盤とした動き

陳氏太極拳と他の拳法群との最大の違いは、ほぼ全ての動作を纏絲勁(てんしけい)を基盤とした動作に改変している点にあります。

纏絲勁というのは、大地との接地面から生じさせた螺旋状の力の事です。

螺旋形の力として、そのまま用いる事もありますし、そこから更に絞りをかけて、ドリル状の力として用いる場合もあります。

動画で見てみましょう。

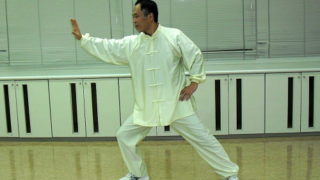

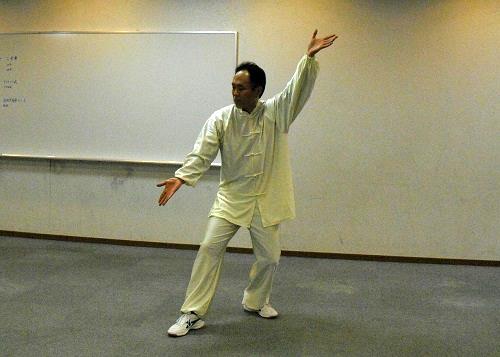

陳式太極拳 基本功

大地との接地面で生じさせた螺旋状の力を、胸部で横方向の立円に変換しています。

後半は前後の意識を加え、前後の立円動作としています。

陳式太極拳のもっとも基盤となる力を養成する基本功です。

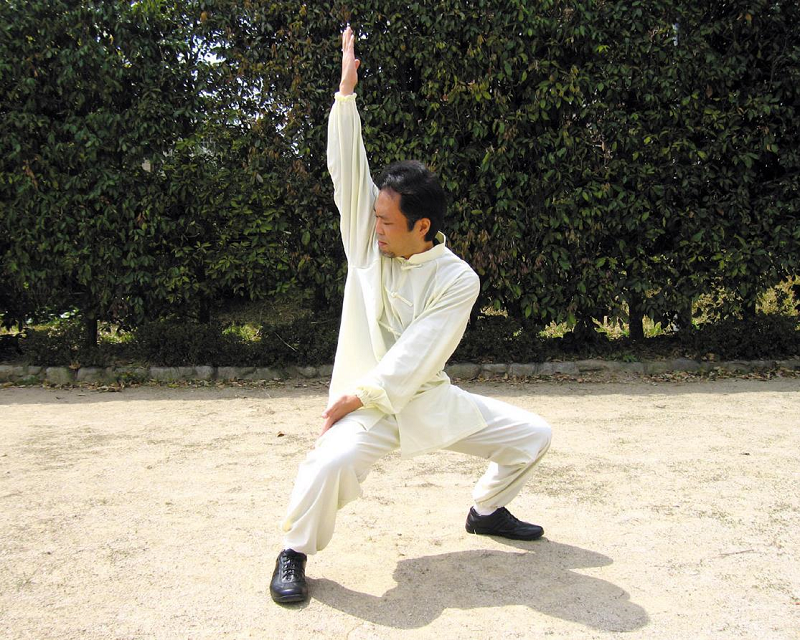

陳式太極拳 懶扎衣(らんざつい)

懶扎衣は、陳式太極拳の第一手であり、主要となる技法の一つです。

懶扎衣の詳細は、【陳式太極拳 懶扎衣の研究】のページで動画や連続写真を用いて解説しています。

陳式太極拳 六封四閉(ろくふうしへい)

懶扎衣の纏絲が頂点まで行った後、逆側の纏絲をかけ、相手の腹部に打ち込みます。

六封四閉の用法例などの詳細は、【陳式太極拳 六封四閉の研究】のページで解説しています。

このように、本来は直線的な掌底打ちだったり、手刀打ちだった技法を、陳式太極拳では纏絲勁を基盤とした技法へと改良しています。

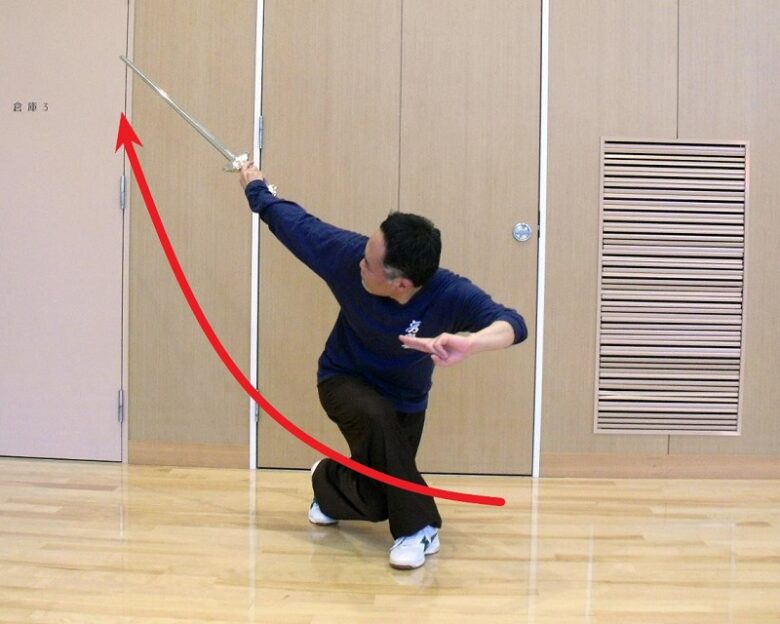

陳家太極拳の武器術

他の太極拳と比べた陳式太極拳のもう一つの特徴は、多種多様な武器術が伝っている点です。

陳式太極拳は、陳家溝の村民が外部からの侵略に対して、村を護るために発展してきたため、剣や刀、双刀、槍、春秋大刀など、非常に多くの武器術が伝承されています。

当会に伝わっている一部の武器術を紹介します。

陳氏太極単刀

陳式太極単刀は、陳家溝に伝わる太極刀の套路です。

シンプルな構成の中に刀術の基本技法がしっかりと織り込まれています。

陳式太極剣(つるぎ)

陳式太極剣も陳家溝に伝わる太極剣の套路です。

双手で行う技法が多く陳氏太極拳の内功を養成するのに、非常に適した剣術套路と言えます。

〇 陳氏太極単刀など、中国刀術の基本は、【太極拳の刀や剣の基本】のページで紹介しています。

〇 陳式太極剣に特化した基本功や基本技法は、【陳式太極剣の基本】のページで解説しています。

太極拳 陳式の技法

当会の陳式太極拳の技法を抜粋して動画で紹介します。

陳式太極拳 金剛搗碓(こんごうとうたい)

まず、陳式太極拳の開門式である金剛搗碓の套路(型)の動きを見てみましょう。

次に陳式太極拳 金剛搗碓の用法例を一つ紹介します。

上の動画では、右撩陰掌(下陰部)→右托掌(下から上への掌打)→右翻捶(裏拳打ち)の三打を連続して行っています。

対練で行うと以下のようになります。

※ この動画は一度だけだと一瞬で終わってしまうため、同じ動画を二度つなげています。

スローで見ると以下のようになります。

この技法の詳細や金剛搗碓の分解動作、他の用法例については、【金剛搗碓の研究】のページをご覧下さい。

このように太極拳の技法は、相手の意識を巧みに操作しながら、途切れることなく一連の線の動きとなっている事が分かると思います。

陳式太極拳の動画(套路、型)

当会で指導している陳式太極拳の初心者から中級者向けの套路を紹介します。

当会で編成した基礎套路です。陳式太極拳のもっとも根幹となる全八式で構成されています。

当会で編成した陳式太極拳の初級套路です。老架式の繰り返し動作を省略し、全23式の構成となっています。

当会の陳式太極拳は、陳家溝系の老架式を主体としていますが、後に台湾に伝わった陳発科の系統や古伝の小架式を学んだため独特の風格となりました。

また刀術との関連性が強く独特の練習体系を有しています。

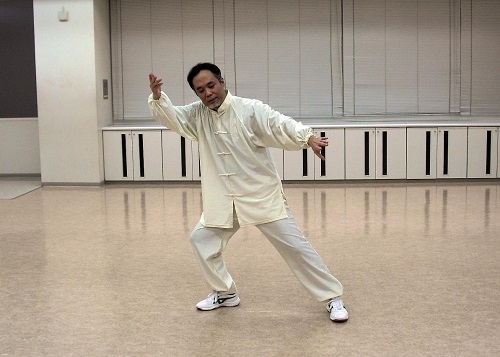

楊式太極拳とは?

楊式太極拳は、楊氏太極拳、楊家太極拳とも呼ばれ、陳長興に陳家太極拳を学んだ楊露禅が伝えた太極拳です。

一般的に太極拳と言えば、楊式太極拳の事を指し、世界中で最も普及している太極拳です。

後に息子の楊班候と楊健候、孫の楊少候と楊澄甫、そして曾孫の楊守中ら楊家四代によって、河北省、上海、広州、香港方面まで広く伝わりました。

楊家の直系以外にも、大架式の第四代では、陳微明、田兆麟、董英傑、傅鍾文、鄭曼青など、多数の有能な弟子を輩出しています。

また小架系の伝人としては、楊少候の弟子である100歳名人と言われた呉図南 老師が有名です。

楊氏太極拳の種類

楊氏太極拳の種類は、大別すると、楊家二代 楊健候の三男 楊澄甫の伝えた大架式と、長男 楊少候の伝えた小架式があります。

楊家太極拳 大架式

大架式は、楊家第三代 楊澄甫(ようちょうほ)が伝えた楊式太極拳です。

動作は大きく伸びやかで、虚実を明確に分け、大河の流れのように連綿と套路を練ります。

また実用面に関しても、内功が完成してくると、一挙動での二連打や三連打も可能となり、見た目とは裏腹に優れた技撃性も有しています。

当会の楊式太極拳の特徴としては、基本の単式練習が多く伝わっており、歩法を含めた基本練習から、套路に含まれる技法の練習も行っています。

外見はゆっくりと穏やかですが、内面を見ると、一切の遊びが無く、まさに内功の太極拳といえます。

現在、日本で広く練習されている24式太極拳は、楊式太極拳 大架式を基に編纂されています。

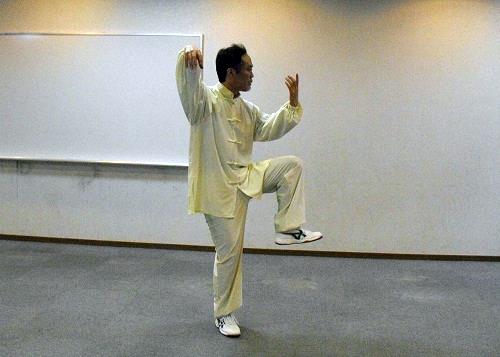

楊式太極拳 小架式(楊少侯系古典式太極拳)

当会に伝わる 楊式小架式太極拳は、楊露禅→楊健候→楊少候→馬潤芝→劉振山→閻世興→鄭志鴻老師へと伝承された楊少候系の太極拳です。

楊少候系古伝太極拳の特徴は、三体式を基盤とし歩法は跟歩を用います。

基本的に上体は不動で踵を軸とした転身動作を行うのも特徴です。

鶴、虎、熊、麒麟、亀、猿などの動物の意を用い、全ての招式に蹴法が隠されています。

架式は、全118式(6段)の構成となり、かなり独特な風格を持つ太極拳です。

当会代表は1995年より学んでおり、もっとも愛着のある太極拳だそうです。

他にも近年では、楊家二代 楊班候系の小架式を名乗る門派もあるようですが、真意のほどは分かりません。

鄭志鴻老師の系統では、56式太極剣や36式太極刀などの武器術も段階的に学んでいきます。

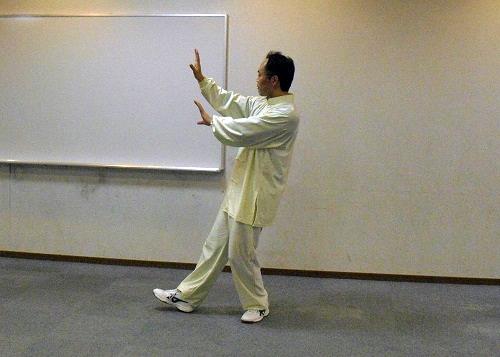

楊家太極拳 大架式と小架式の技法比較

本項では、楊式太極拳の大架式と小架式の技法を比較してみましょう。

攬雀尾(らんじゃくび)動画

楊式太極拳の第一手である攬雀尾から動画で比較してみます。

まずは、大架式の攬雀尾を見てみましょう。

続いて、小架式の攬雀尾を見てみましょう。

見比べて見ると、大架式は前後の重心移動を伴ない、大きく伸びやかに行うのに対し、小架式は前後の重心移動は用いず、踵のシフティングによって生じた纏絲勁を用います。

攬雀尾は、太極拳全般に共通する根幹的な技法ですが、基本功としての意味合いも強く、太極拳の四大勁(ポン、リー、チー、アン)の養成を目指します。

攬雀尾の用法例などの詳細は、【楊式太極拳 攬雀尾の研究】のページで解説しています。

単鞭(たんべん)動画

次は、太極拳を代表する単鞭を見比べてみましょう。

大架式の単鞭は、重心移動を伴ない、天秤のように体を大きく展開しています。

それに対し、小架式の単鞭は、勾手は開手で行い、体はあまり開かず、三体式を用いています。

また、実用時は跟歩を用います。同じ楊家の単鞭ですが、見た目はずいぶん違いますね。

套路では、左手左足前の順歩で練るが、実用時は拗歩で用いたりと様々な用法があります。

単鞭の用法例など、詳しくは、【太極拳 単鞭の研究】 のページをご覧下さい。

楊式小架系太極拳の白鶴亮翅は、左右、そして中庸の三種の白鶴亮翅が存在します。

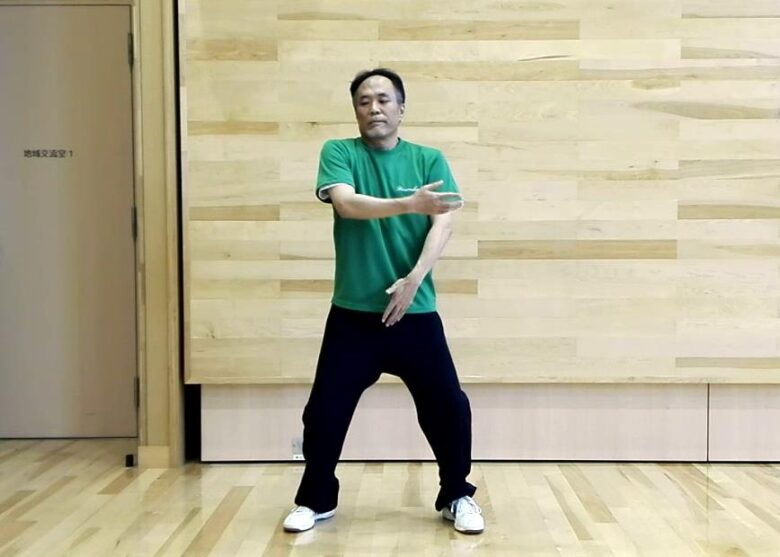

太極拳 楊式の基本功

当会に伝わる楊式太極拳の基本功を抜粋して紹介します。

太極拳の要訣を満たした範囲内での膨張と圧縮を行い、身体をポンプ化(後にピストン化)し、太極拳に必要な力を発生させる基本功です。

太極拳の技法は、全て起勢の変化となります。

楊式太極拳の双按は、起勢で発生させた上下の力を前方への力に変換するための基本功です。

腕自体は、伝達経路(ホース)とし、あくまで身体内で生じさせた圧力を前方へと運びます。

当会に伝わる基本功を中心とした伝統太極拳の練習体系については、【湧泉会の練習体系】のページにて、詳しく紹介しています。

楊式太極拳の套路(型)の動画

当会で編成した基礎套路です。楊式太極拳のもっとも根幹となる全九式で構成されています。

当会で指導している他の太極拳の套路(型)は、【伝統太極拳の套路】で紹介しています。

楊式太極短棍について詳細は、こちらのページ をご覧下さい。

陳式と楊式太極拳の違い

ここまで太極拳の二大流派である陳式太極拳と楊式太極拳(大架と小架)を紹介してきました。

その両方を学んだ経験のある方は、套路全体の流れは同じなのですが、外見上の違いに戸惑った方も多いかもしれません。

陳式太極拳と楊式太極拳の外見が、なぜ異なるのか?少し解説してみたいと思います。

陳式太極拳と楊式太極拳の歩形の違い

まず陳式太極拳と楊式太極拳の外見上の違いとして、歩形の違いを感じた方も多いと思います。

楊式太極拳の場合は、いわゆる一般的な弓歩を用いますが、陳式太極拳の場合は、馬歩に近い弓歩を採用しています。

楊式太極拳の弓歩は、前足のつま先と膝先が正面を向きます。

それに対し、陳式太極拳の弓歩は、前足のつま先と膝先がやや内側を向きます。また重心の位置もやや馬歩よりとなります。

なぜこのような立ち方の違いがあるのでしょうか?

理由は、まず歴史的な背景があります。

陳式太極拳の紹介欄で、「陳式太極拳には、剣や刀、槍、春秋大刀などの武器術が多く伝わっています」と書きました。

陳式太極拳の発生当初は、武器術がメインで、拳法は武術全般の中の一部でしかなかったと思います。

鉄製の重たい剣や刀、また槍や春秋大刀などの長兵器を扱う場合は、重心を真ん中に位置しておかなければ、バランスが保てないため、必然的に馬歩に近い歩形となります。

その影響が徒手拳法である陳式太極拳にも残っていると言えます。

もう一つの要因は、陳式太極拳の特徴である纏絲勁(てんしけい)を起因としています。

纏絲勁というのは、左右の重心移動によって発生します。

少し細かく説明すると、上で紹介した懶扎衣の場合であれば、外見上はほとんど分かりませんが、内面的には左→右→左→右と左右の重心移動を2回繰り返しています。

一旦後ろ足に重心を戻して、左右の足で力を拮抗させるため、馬歩に近い歩形となります。

陳式太極拳と楊式太極拳の手形の違い

陳式太極拳と楊式太極拳の外見上の違いとして、手形(しゅけい)の違いも挙げられます。

手形という事は、すなわち技法と言う事です。

こちらも、やはり歴史的な背景が要因となりますが、陳家溝で太極拳を学んだ楊露禅は、後に故郷の河北省へと戻り、その後北京へと移り住んでいます。

楊露禅は、陳家溝を出た後、様々な武術家と交流(試合)したと思われます。

また時代的にも、治安がやや安定し、武器術よりも徒手拳法が重視される時代へと変わっていきます。

通背拳や螳螂拳などのように、ハイスピードな拳法も出現し、太極拳もそれらに対応する必要に迫られたでしょう。

陳氏の武術の時は、過渡動作であったり、蓄勢であった動作にも技法としての意味を持たせ、また本来は防御技法だったものを攻撃技法としても使えるよう改変している点が見受けられます。

楊式太極拳では、防御技法としてだけでなく、攻撃技法としても使用できるよう改良されている。

本来は、過度動作、もしくは擒拿技法として使用される。

このように、化勁で相手を崩して、相手を捉えて打つというよりは、一瞬の交錯で、相手に反撃できるよう楊式太極拳は改良していったと思われます。

もちろん、陳式太極拳のほうも、当時のままという訳ではなく、時代に応じて変化していっています。

陳式と楊式は兄弟の太極拳

本項では、陳式太極拳と楊式太極拳の違いについて解説してきましたが、私自身は、陳式と楊式は兄弟の拳法だと思っています。

実際、双方の太極拳を20年以上練習してきましたが、現在では内功に関しても違和感がなく、やはり分派したとはいえ、一番近い間柄、同根だなと感じています。

では、陳家と呉派ではどうかというと、外見上もそうですが、内功的にもかなり違ってくると思います。

両方を身に付けるのは難しいかもしれませんね。

また陳式太極拳から、楊式の小架が、そのまま発生するかと言えば、それもないだろうと感じています。

陳家と孫派となると、どうでしょう?

やはり歴史自身が答えを出してきたのでしょうね。

その他の伝統太極拳

当会では指導していませんが、他にも伝統の太極拳の種類としては、以下の系統があります。

簡潔に紹介しましょう。

呉式太極拳

呉式太極拳は、呉派太極拳とも呼ばれ、楊露禅に学んだ全祐が息子の呉鑑泉へと伝えた太極拳です。

楊式の大架式と比べると、歩幅はやや小さく、踵から頭頂部までが一直線となる独特の姿勢を用います。

北京だけでなく、呉鑑泉が上海に赴いた事により、上海でも広まりました。

大陸では、楊式の次に学習者が多いと言われています。

日本では、王培生老師の系統の呉式太極拳がよく知られていましたが、近年では上海の呉英華・馬岳梁の両師に学ばれた沈剛先生が有名です。

呉式太極拳の伝承系統(特に北京系)については、以下の書籍で詳しく紹介されています。

呉鑑泉が上海に赴いた後、北京に残った呉派の伝人達(主に王茂斎系)の逸話が多く紹介されていて、当時の太極拳家が、どのような練習をしていたのかが語られていて、興味深かったです。

武式太極拳

武派の太極拳は、楊露禅に学んだ武禹襄(ぶ うじょう)が後に、陳家の陳清萍にも学び、独自の創意工夫を加えた太極拳です。

武禹襄 → 甥の李氏 → 郝為真 と、身内継承されてきたたため、伝承者の数は、もっとも少ないと言われています。

日本でも、武式を専門に指導している教室は、非常に少ないと思います。

これは、あくまで私の私見ですが、武式は技法そのものを套路にしているように見受けられます。

太極拳は、内功そのものを動かした動作=技の動きとなる となるため、内功そのもの(技法)を表現していると感じます。

そうなると、武派の套路(型)を知っている人は、ある程度いるかもしれませんが、本質を表現できる方は、かなり少ないだろうと推測されます。

ちなみに、当会に伝わっている楊式の小架式と武式太極拳は、非常に風格が似ています。

孫式太極拳

孫式太極拳は、形意拳や八卦掌を学んでいた孫禄堂が、後に郝為真から武式太極拳を学び、独自の工夫を加えて創始した太極拳です。

これも私の私見ですが、一言で言えば、形意拳の内功が完成している人が、形意拳の勁道で太極拳を打つと、こうなるんだろうなという太極拳です。

それだけ、孫禄堂が形意拳をやり込んでいたのでしょうね。

孫禄堂については、以下の書籍に詳しいです。

書籍版は絶版ですが、kindle版(電子書籍)は、購入できるので、タブレット端末などをお持ちの方は、読んでみると良いと思います。

楽天koboの書籍紹介ページは、こちら当時の形意拳、八卦掌、太極拳の名人の逸話がどっさりです。

趙堡架(和式)太極拳

小架式の伝人である陳有本の甥、陳青萍(ちん せいへい)が趙堡鎮の和兆元へと伝えた太極拳です。

套路の構成自体は、陳氏太極拳の小架式と、ほぼ同じです。

同じ陳青萍系の武式太極拳とは、同門という事になりますが、見た目も架式も、だいぶ異なります。

近年、第六の太極拳として認可されました。

刀の套路も独特ですし、和式独自の棍術の套路も伝わっています。

和式太極拳については、以下のDVDにて紹介されています。

当会で指導している太極拳について

今回は、当会で指導している太極拳を中心に紹介してみましたが、いかがだったでしょうか?

実際は、太極拳の種類だけでなく、各門派ごとに、どのような練習体系が伝わっているかのほうが重要だと思います。

当会へ興味を持たれた方は、当会の概要を説明している【湧泉会の特徴】のページを、まずご覧下さい。

当会の太極拳の練習内容は、【練習風景】のページにて紹介しています。

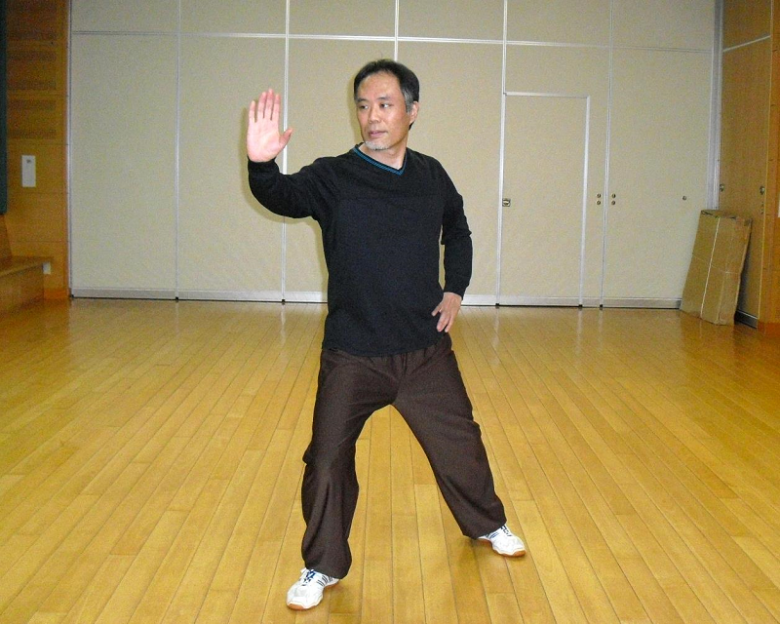

当会で指導している【八卦掌の種類】については、下記ページをご覧下さい。

当会で指導している【武器術の種類】については、下記ページをご覧下さい。

中国拳法の種類については、以下のページで紹介しています。

当会へ入会を希望する方は、まず【受講案内】をご覧下さい。

ブログランキングに登録してみました。

記事が参考になった方は、応援して頂けると幸いです(^人^)