今回は、楊式太極拳のもっとも重要な技法である攬雀尾の意味や型の分解動作、四正手(掤、捋、擠、按)の特性と用法例、攬雀尾の散手技法について紹介します。

Contents

攬雀尾(らんじゃくび)の意味

攬雀尾の文字を見ると、まず雀の字に目が行くと思います。雀尾で雀の尾ですね。

また攬雀尾の雀は、孔雀を意味するとも言われています。そうなると、孔雀の尾となります。

では、攬にはどのような意味があるのでしょうか? 攬には、主に以下の二つの意味があります。

- (両手で胸元に)抱き寄せる,抱え込む。

- (ばらばらの物を縄などで一まとめに)縛る,くくる。

① の意味では、孔雀の尾を両手で抱き寄せる。

② の意味では、孔雀の尾を縛る、くくるという意味になります。

感覚的には、どちらも孔雀の尾を無理に引っ張って、逃がしてしまうのではなく、尾と胴体を優しく引き寄せて、逃がさずに捕まえる。といった感じでしょうか。

確かに攬雀尾のリー勢を見ると、孔雀を優しく抱き寄せているようにも見えます。

また攬雀尾は、陳式太極拳で言えば、懶扎衣(らんざつい)にあたります。(中国語の発音は、ほぼ同じ)

懶扎衣の意味は、丈の長い服のすそをまくり、腰帯に結び付けるような意味になります。

陳式太極拳では、門派によって【攬扎衣】の文字を使うところもあり、この場合は相手を引き寄せて衣を刺す。相手を打つといった意味となります。

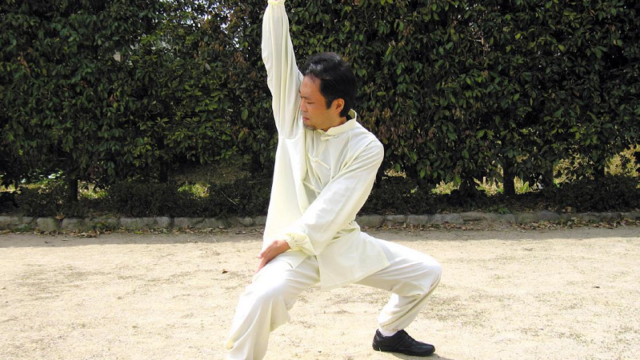

攬雀尾の型(套路)の分解動作

本項では、楊式太極拳 大架式の攬雀尾の分解動作を連続写真を用いて解説します。

楊式太極拳 大架式の攬雀尾

まず大架式の攬雀尾の動作を動画で見てみましょう。

では、連続写真で運勁図を解説していきます。

全身をリラックスさせ、同時に意識を集中します。

手を挙げるというよりも、重心を引き上げ、体が膨張する事で、自然と手は浮き上がっていきます。

膨張から収縮に転換し、重心を落としながら、下方への圧力を形成していきます。

体の中で、右方向へ縦回転の力を生成し、右足を少し開き、右方向への第一ポン勢を形成します。

重心を右足に移し、右手を捋(リー)に切り替え、左足を一旦右足に引き寄せます。

左足を左45度前方に差し出し、左の肩甲骨あたりを意識します。この勢は、靠(カオ)としての意味もあります。

※ 靠…もたれかかるの意味、太極拳的には体当たりとしての用法

重心を左足に移しながら、左前方に【円形の盾】をイメージし、圧力を集中させ掤(ポン)勁を形成します。

意識を右方向に切り替え、左手は捋に転換。右足を一旦左足に引き寄せ、右第二掤(ポン)勢の準備をします。

弓歩となり、斜め上方へ掤(ポン)勁を形成します。

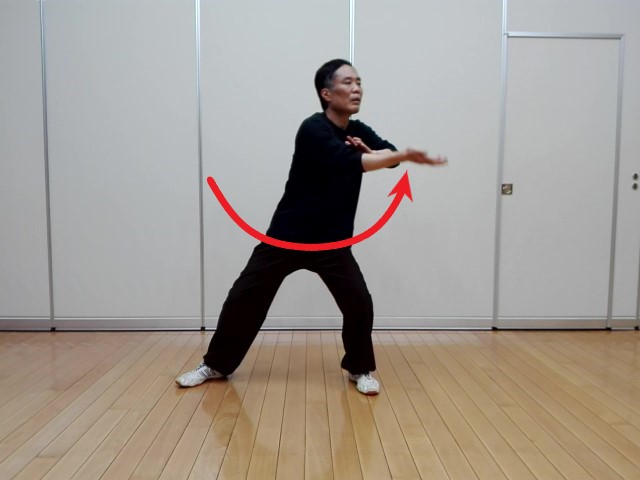

重心を左足に戻し、捋(リー)に転換。

※ 捋(リー)とは、なでるという意味ですが、掤からの捋への転換を意味します。

捋(リー)から転換し、両手を合わせ、擠(チー)勢の準備をします。

実用時は、この状態で相手に密着し、相手の力を遮断します。

擠(チー)の勁は、掤の弾力性は失わず、前方へ向かう直線的な力となります。

擠(チー)の勁を解放し、水に浮かぶ風船を沈めるように、下方へ押さえつけていきます(下按)。

下方に圧した力を途切れさせずに、前方への力に転換します。

両手で前方へと按出します。

以上が、楊式太極拳 大架式の攬雀尾の動作となります。

24式太極拳の攬雀尾

参考に24式太極拳の攬雀尾の動画を紹介します。

24式太極拳の攬雀尾は、動作自体は、楊式太極拳大架式の攬雀尾と同じですが、左右対称に行います。

伝統太極拳の套路には、左式の攬雀尾がないので、左右交互に練習するのも練功として良いと思います。

楊式太極拳 古伝小架式 攬雀尾

参考として、楊式太極拳 古伝小架式の攬雀尾も動画で紹介します。

楊式太極拳 古伝小架式の攬雀尾は、三体式を基盤とし、かかとを軸に螺旋状の力を発生させるのが特徴です。

どちらかと言うと、実用時の動きを套路として伝えています。

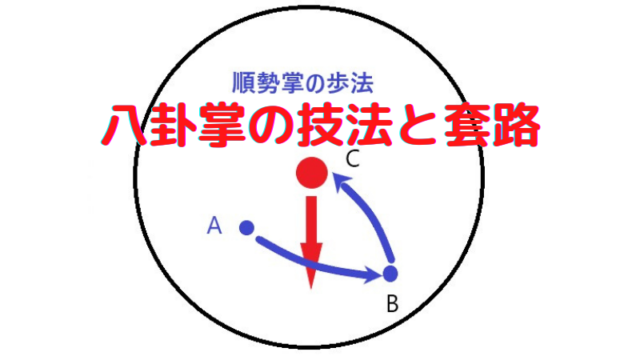

攬雀尾の四正手(掤、捋、擠、按)について

攬雀尾の動作上の意味としては、やはり四正手と呼ばれる(掤、捋、擠、按)の習得にあります。

掤(ポン)、捋(リー)、擠(チー)、按(アン)は、太極拳の攻防の要となる技法です。

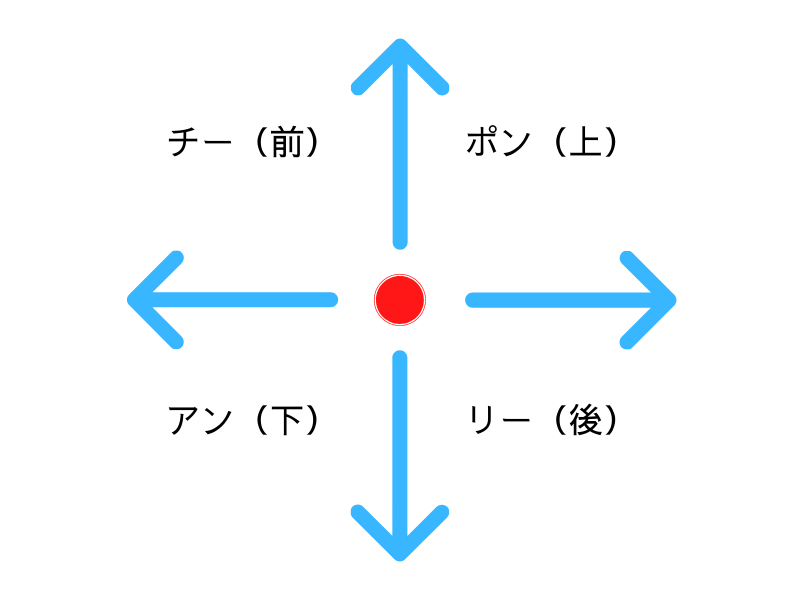

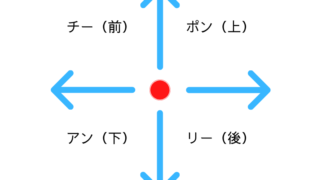

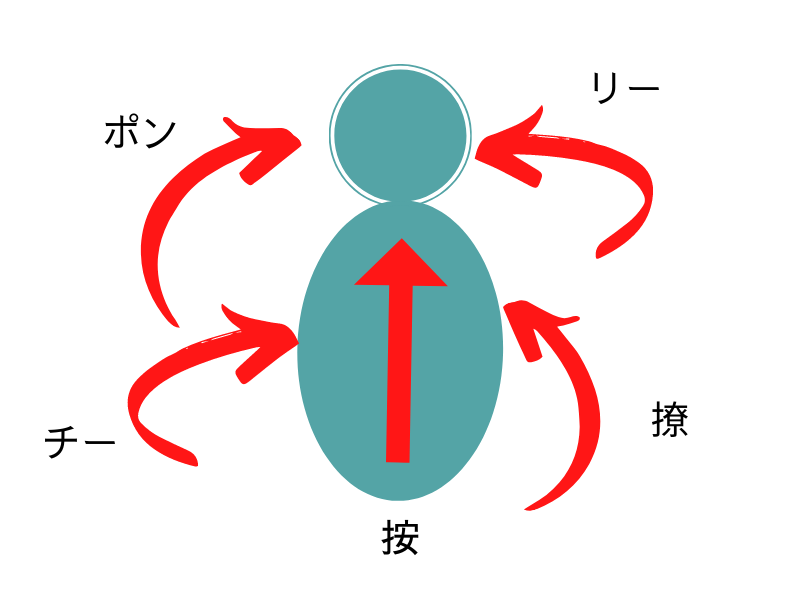

下の図は、四正手のそれぞれの方向を示したものです。

具体的な技法としては、以下のように解釈されます。

- ポン…上へ弾く

- リー…後ろへ導く

- チー…前へ出て遮断する

- アン…下へ押さえる

実際には、四正手それぞれを単独で用いるというよりは、ポンで接触し、リーに変化するとか、ポンで接触しながら、チーで遮断するとか、各技法を組み合わせて使用します。

では、四正手それぞれの特性と用法例を見ていきましょう。

攬雀尾 掤(ポン)勢

掤(ポン)は、四正手の中でも、最重要の技法です。

伝統套路の攬雀尾は、右掤勢から、左掤勢、そして右掤勢への繋ぎから始まりますが、それだけ重要な技法だという事です。

掤の特性としては、体の中から膨張する力で、弾力性を有しています。

基本的には、相手の攻撃に対して交差して接触し、その後捋(リー)に変化する事が多いです。

※ 換歩(かんぽ)とは、前後の足を入れ替える歩法の事。

この状態から、左掤勢で相手の顔面を打てば、攬雀尾の第一動作の用法となります。

攬雀尾 捋(リー)勢

掤(ポン)は、相手の攻撃を、弾き返す技法ですが、捋(リー)は、逆に相手を迎え入れる技法です。

捋の特性としては、コロの作用で、相手の攻撃線をずらし、バランスを崩す事を目的としています。

掤と一対で使用される事が多く、捋で相手のバランスを崩し、次式の擠(チー)へと繋ぎます。

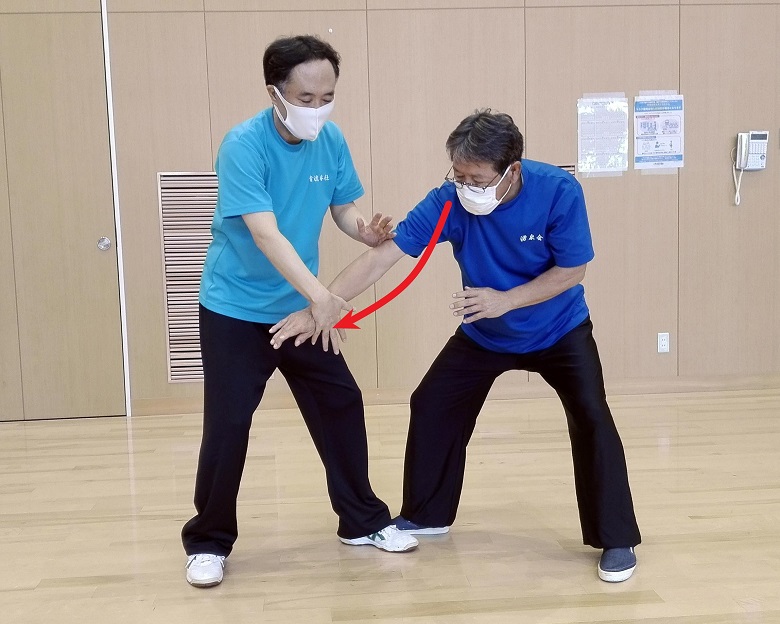

捋は、相手の腕の外側で接するものと内側で接するものがありますが、外側で交差するものは掤勢の項で紹介したので、ここでは腕の内側で接する技法を紹介します。

この動きは、攬雀尾の第二右掤勢から、捋勢の動作です。

攬雀尾 擠(チー)勢

擠(チー)は、本来は押すという意味ですが、技法としての擠は、捋(リー)でバランスを崩した相手に、接近、密着し、相手の追撃を封じる技法です。

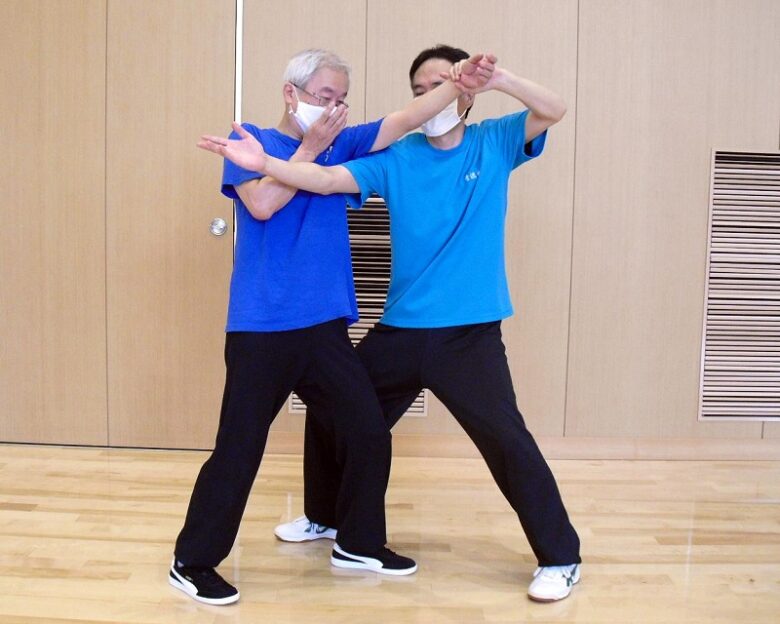

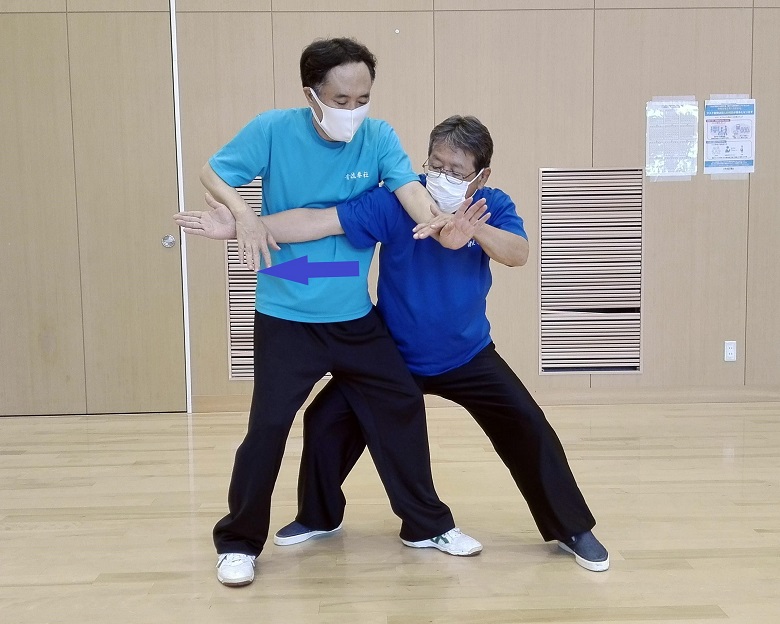

前式の捋(リー)から、右足を相手の左太腿裏に進歩し、相手に密着すると同時に右手で相手の右腕を封じます。

この状態から、次式である按へと繋げます。(按の項を参照)

別法として、リーから相手の両腕を巻き込み、掤(ポン)で上に封じた上で密着する用法もあります。

このように、擠(チー)とは、相手に接近密着し、相手の動きを封じ、次式の按へと繋ぐ技法です。

攬雀尾 按(アン)勢

按には、下方へ押さえつける下按と、前方へ相手を押し倒す前按とがあります。

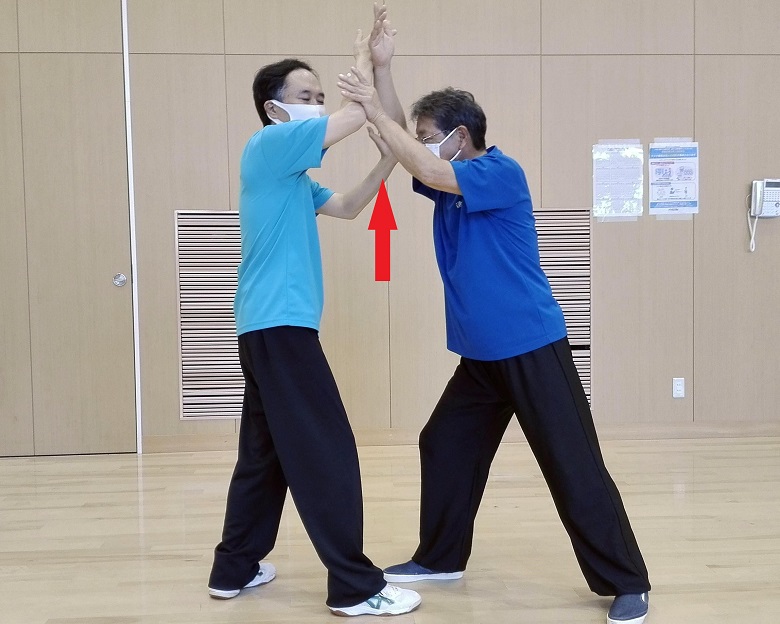

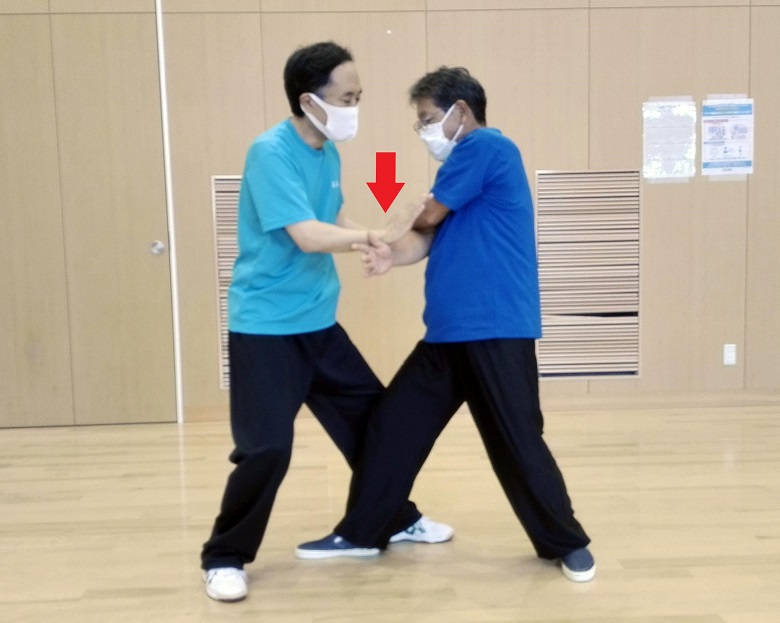

下按は、前式である擠(チー)で相手の動きを止めた後、下方への圧力を加え、相手を投げ倒す技法です。

擠(チー)の用法例1の状態から、下方への圧力を加え、相手を投げ倒します。

擠(チー)の用法例2の状態から、下方へ圧力を加え、相手を投げ倒すか、この状態から前方へ相手を投げ飛ばします。

このように、四正手は、掤(ポン)→ 捋(リー)→ 擠(チー)→ 按(アン)の流れで、相手の攻撃を防いだ後、相手に密着して攻撃を封じ、最後に按勁でとどめを刺すのが太極拳の基本戦術の一つです。

攬雀尾を使用した四正推手

さて、上記で紹介した攬雀尾の掤、捋、擠、按を用いた対練(推手)を四正推手と言います。

当派に伝わる四正推手について簡潔に紹介します。

この状態から乙(青)が甲に対して、前方へと圧力をかけてきます。

両手を封鎖された乙(青)は、左手で掤し、以降、甲乙が逆の状態で(次は捋に転換)で繰り返します。

四正推手の詳細は、以下のページで解説しています。

攬雀尾を応用した散手技法

一般的に四正手は、推手などの防御的な技法と捉えられていますが、当門の場合は、攻撃としても積極的に活用します。

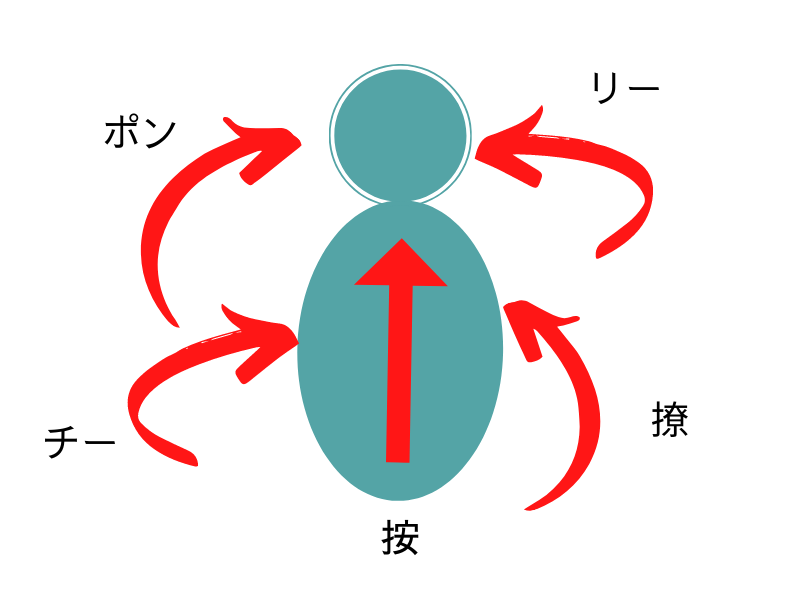

以下は、右手で攬雀尾の四正手を用いて攻撃する場合の方向性を示したものです。

防御技法としての四正手の方向線は、自分を中心として前後上下へと向かいますが、攻撃の場合は、主として正方形の四隅から相手の中心に向かいます。

ちなみに、矢印の方向線が微妙に違っているのは、わざとです。

攬雀尾を打法として用いる場合、擠(チー)や捋(リー)は平円に近く、掤(ポン)は立円に近い軌道となります。

あれ?四正手以外に、何か一つ増えていませんか?

はい。撩(りょう)という技法が増えています。

撩は、下から上へと打ち上げる技法で、軌道は垂直に近くなります。

楊式太極拳であれば、提手上勢。陳式太極拳であれば、金剛搗碓などに含まれています。

太極拳に五行拳はありませんが、仮に五行拳を設定するとすれば、私だったら攬雀尾に撩を加えて五行掌とします。

攬雀尾の四正手(掤、捋、擠、按)+提手上勢(撩)

では、具体的な攬雀尾の散手技法を見ていきましょう。

掤(ポン)の散手技法

自分から仕掛けて相手の防御を誘う場合は、ポン勢にチー勢の意識を乗せて行います。

掤による打法は、弾性を保ちつつ、背掌側で打ちます。ジャブのように軽く打つ場合もありますし、相手の後頭部などに強く打ち込む場合もあります。

※ 換手とは、文字通り手を変換する事です。上記の技法では、最初に右手で相手の右腕に接し、すかさず左手に換手しています。

捋(リー)の散手技法

捋による打法は、螺旋状の力を用い、相手を引き寄せるような軌道で打ちます。

この技法は、攬雀尾の套路の捋勢そのままです。または倒捲肱とも言えます。

擠(チー)の散手技法

擠による打法は、やはり大地からの螺旋状の力を用い、主として捋(リー)からの切り返しとして用いられる事が多いです。

この状態から、擠の投げ技に変化する事もできますし(攬雀尾 擠の用法例1参照)、相手の抵抗が強い場合は、体を引き戻し、捋の打法2や後頭部への掌打とつなげる場合もあります。

また、掤の打法1からの変化として、相手が掤を防いだら、身を屈めすべり込むように、擠へ変化する打法もあります。

撩の散手技法

撩は、下から上へ打ち上げる打法です。

上段を狙う楊式太極拳の提手上勢や、下陰部を狙う陳式太極拳の金剛搗碓の撩陰掌などがあります。

撩系の打法は、掤や擠からの変化が多い。

按の散手技法

按は、これまで紹介してきた掤、捋、擠、撩の技法で相手を撹乱し、とどめとして用いる技法です。

これらの打法を用い、相手の側面に意識を集中させ、虚となった中心を按で狙います。

下の動画は、掤(ポン)→ 擠(チー)で、相手の右側面に意識を集中させた後、按で顔面を打っています。

または、捋の打法1や擠の打法1のように、相手の左側面からの変化として、相手の背面から按を打つ場合もあります。

下の技法は、一打目が勾手を用いた撩となっていますが、後半は同種の技法です。

この技法の終末動作(挟み打ち)は、攬雀尾の擠勢となっています。

本項で紹介した攬雀尾の散手技法は、相手との第一次接点での攻防技術です。

相手の初撃を防ぐ、あるいは相手を撹乱させ、相手との距離が密着した場合は、【攬雀尾の四正手】で紹介した密接した状態での四正手を用います。

いずれにしても、換手と歩法を用い、相手の標的にならないような工夫が必要です。

各自で色々と工夫されてみると良いと思います。

まとめ

今回は、楊式太極拳の攬雀尾の意味や型の分解動作、そして四正手(掤、捋、擠、按)の特性と用法例、四正推手、最後に散手技法についても紹介してみましたが、いかがだったでしょうか?

もう25年位前の事ですが、当会の根幹的な技術を学んだ師が、「太極拳は攬雀尾だけでも使えるようにならないといけないよ」と仰っていました。

当時の私は、突きも蹴りもなく、地味な攬雀尾の動作に。あまり興味が持てませんでした。

それが、25年経った今では、もっとも練習している技法となりました。

攬雀尾は、相手に負けないための太極拳の技術と戦略がつまった技法だと思います。

また攬雀尾を練習する事で、太極拳全体の理解が進み、他の技法の功夫も上がっていきます。

今後も攬雀尾には、こだわりを持って練習していきたいと思っています。

楊式太極拳の攬雀尾には、陳式太極拳の金剛搗碓、懶扎衣、六封四閉の三手が含まれています。

以下の技法もご参考下さい。

今回も最後まで、お読み頂きありがとうございました。

ブログランキングに登録してみました。

記事が参考になった方は、応援して頂けると幸いです(^人^)